「사회통합형 주거사다리 구축을 위한 「 주거복지로드맵 」발표」 보도자료 전문 보기

「사회통합형 주거사다리 구축을 위한 「 주거복지로드맵 」발표」 인포그래픽과 설명서 전문 보기

「사회통합형 주거사다리 구축을 위한 「 주거복지로드맵 」발표」 참고자료 전문 보기

정부 부동산 정책 보기

보도자료 전문

(출처: www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?lcmspage=1&id=95084043)

"본 보도자료는 국토교통부에서 공공누리 제1유형으로 개방한 저작물입니다."

Ⅰ. 주거실태 및 평가

◈ 주택의 양적 부족 완화, 평균적인 주거의 질 향상에도 불구하고,

ㅇ 무주택 서민·실수요자들의 내집 마련은 쉽지 않고, 공적 규제가 없는 사적 전월세 주택에 거주하는 비율이 높아 주거안정성 취약

◈ 그간 공공임대주택을 확대해 왔으나, 장기공공임대주택 재고율(6.3%)은 OECD 평균(8%) 이하이며,

ㅇ 청년·신혼․고령층 등에 대한 맞춤형 임대주택 등이 부족하고, 지자체․민간 등과의 협력이 미흡하여 주거복지망 구축에 한계

1. 우리의 주거 현실

1) 주택의 양적 확대 등 전반적 주거수준 향상

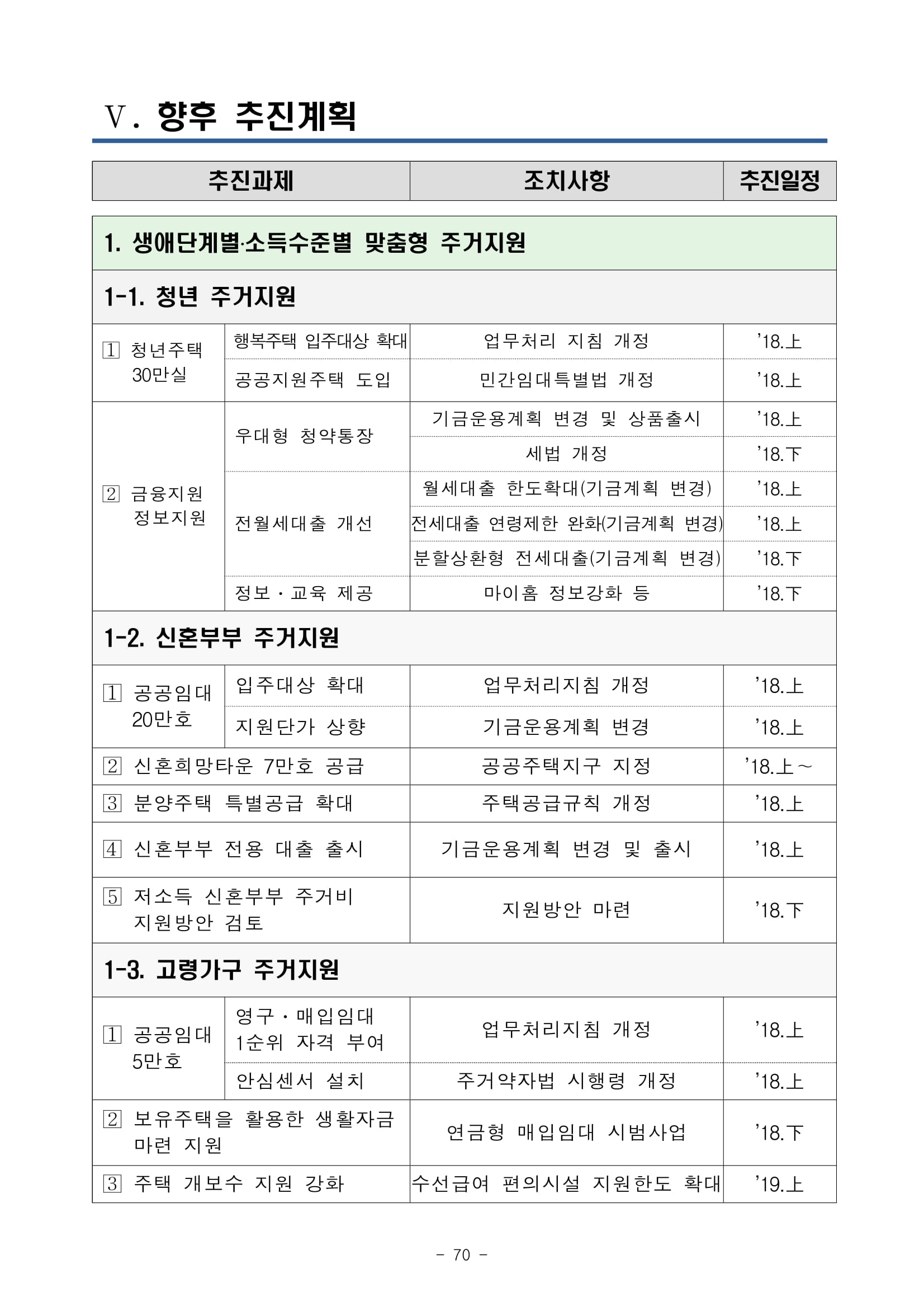

□ 그간의 주택공급 확대로 주택보급률이 100%를 상회하며 주택의 양적 부족 현상이 전반적으로 완화되었으며,

ㅇ 1인당 주거면적도 크게 증가하는 등 평균적인 주거수준 향상

< 과거와 현재의 주거수준 비교 (통계청, 주거실태조사) >

□ 10년 이상 장기공공임대를 지속적으로 건설하여 재고를 확충*하고,

* 장기공공임대 재고 및 비율 : (’03) 30.4만호/2.4% → (’16) 126만호/6.3%

ㅇ 주거급여*, 기금대출**의 수혜대상을 확대하여 주거복지의 기반 마련

* 주거급여 지원대상 : (’15) 중위소득의 33%(70만가구) → (’16) 43%(81만가구)

* 기금 구입․전세자금 지원실적 : (’81) 4.5만가구 → (’16) 20.5만 가구

2) 주택 공급 확대에도 불구하고, 내 집 마련은 어려운 현실

□ 지난 10년간 주택 재고는 368만호가 증가하였으나, 주택 매매가격은 24.9% 상승하여 실수요자의 내집 마련은 쉽지 않은 상황

* 주택재고량 변화 : (’07년) 1,630만호→ (’16년) 1,988만호

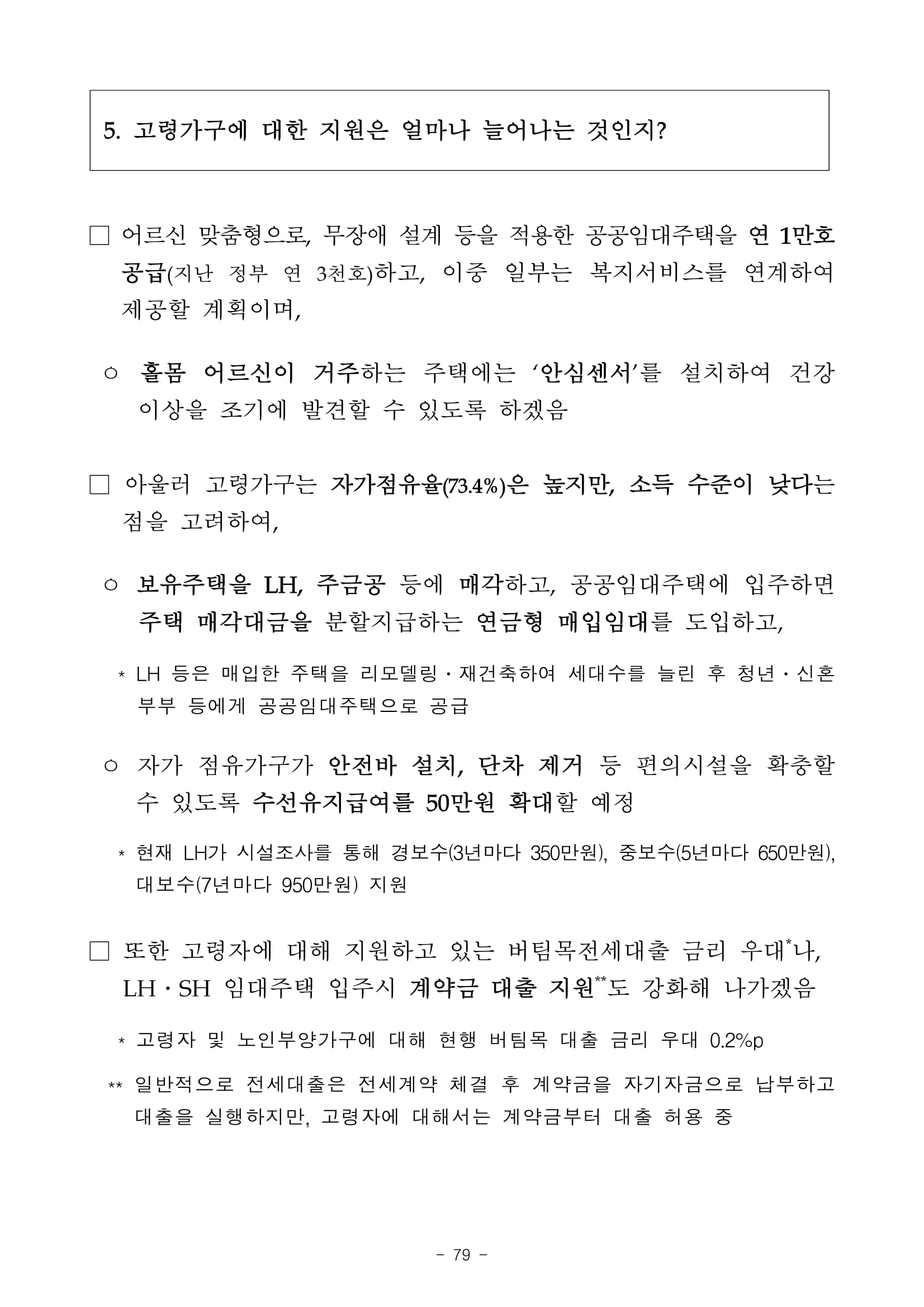

ㅇ 연소득 대비 주택가격(PIR)은 5.6배(전국) 수준이며, 특히 저소득층의 PIR은 9.8배에 달하여 내집 마련이 더욱 어려움

* 내집마련소요기간(’16년 주거실태조사) : 전국 6.7년, 서울 8년, 인천 7.4년

□ 특히, 다주택자의 주택 구매 등으로 자가 점유율은 50~60% 수준에서 정체되어 있고, 저소득층(1~4분위)의 자가점유율은 오히려 하락

* 자가점유율(’06→’16, %) : 저소득(49.7→46.2), 중소득(55.3→59.4), 고소득(67.0→73.6)

< 소득계층별 PIR >

< 자가점유가구 및 자가점유율 추이 >

3) 임차가구의 주거 안정성은 취약

□ 임차가구는 증가(’06년 715만→ ’16년 826만)했으나, 저렴한 부담으로 장기간 거주할 수 있는 장기임대주택(126만호)은 부족하고,

ㅇ OECD(평균 8%) 및 주요 선진국에 비해 재고율도 낮은 실정

□ 특히, 민간 임대차시장은 공적규제를 적용받는 등록 임대주택이 적고, 거주기간이 짧으며 임차인 권리보호 장치도 미흡

ㅇ 개인 다주택자가 임대하는 주택 중 임대기간(4년 이상)․임대료 인상(연 5% 이내) 규제가 적용되는 등록임대는 15%에 불과하여,

- 최대 513만 가구가 임대기간․임대료에 아무런 제한 없이 주거 안정이 보장되지 않는 사적 전월세 주택에 거주하는 것으로 추정

ㅇ 전세가격 상승과 주거비 부담이 상대적으로 큰 월세 확대 등으로 임차가구의 소득 대비 임대료 부담(RIR)은 10% 후반 유지

* RIR 추이(%) : (’06)18.7 (’08)17.5 (’10)19.2 (’12)19.8 (’14)20.3 (’16)18.1 (주거실태조사)

- 특히, 저소득층의 월세비중이 73.2%로 중소득(51.4%), 고소득층(34.5%)보다 높고, 월세 전환속도도 빨라,

* 월세비중(’06→’16) : (저소득층) 59.4% → 73.2%, (고소득층) 24.8% → 34.5%

- 5분위 이하 무주택 임차가구 중 주거비 부담이 매우 큰(RIR 30% 이상) 가구가 32.8%

* RIR 30% 이상: (’10년) 35.9%→(’12년) 32.9%→(’14년) 41.3%→(’16년) 32.8%

ㅇ 또한, 전·월세의 평균 거주기간은 약 3.5년으로서 자가(10.6년)보다 짧아, 임차가구는 거주 안정성도 낮은 수준이며,

- 보증금 반환 관련 분쟁 등 임대인과 임차인의 갈등도 심화

4) 주거기준 미달 등 취약계층도 여전히 많은 상황

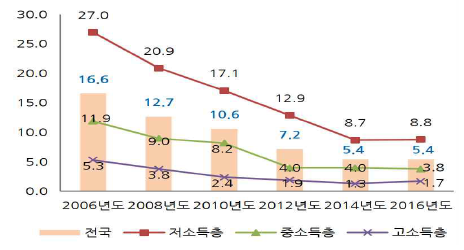

□ 최저주거기준 미달가구 등 취약계층에 대한 지원도 강화하였으나, 여전히 103만가구(5.4%)가 최저주거기준에 미달하고,

* 미달가구(만가구) : (’06) 269 (’08) 212 (’10) 184 (’12) 128 (’14) 99 (’16) 103

ㅇ 지하․반지하․옥탑 등 열악한 주거환경에 거주하는 가구도 3% 수준

< 최저주거기준 미달가구 비율(%) >

< 지하 등 거주가구 비율(%) >

2. 그간의 주거복지정책 평가

1) 공급자위주의 정책으로 수요자 맞춤형 지원 미흡

□ 청년 일자리 부족, 저출산, 고령화 등 구조적인 사회 문제 심화

* 최근 5년 청년실업률(%) : (’12) 7.5, (’13) 8.0, (’14) 9.0, (’15) 9.2, (’16) 9.8

** 혼인건수/출생아수 : ’95년 43.5만건/ 71.5만명→’16년 28.2만건/ 40.6만명

□ 사회구조 변화에 대응하여, 청년 등이 학업과 생업에 전념할 수 있도록 뒷받침할 수 있는 생애단계별 맞춤형 주거지원은 미흡

ㅇ 저성장․고실업으로 빈곤층이 늘고 있는 청년층에 대해 창업지원, 일자리 창출 및 주거상향을 위한 종합적․장기적 지원 부족

- 저소득 청년에게 일정기간 주거 시설을 지원하는 데만 그치는 수준이며, 1인가구(청년층의 47%)에 적합한 양질의 주택도 부족

* 1인가구를 위한 소형 임대주택(행복주택)은 누적 1만호(’17년말) 수준

** 저소득 청년 중 약 66.9%가 월세 거주, 최저주거기준 미달가구는 9.1% 수준

ㅇ 부모 도움 없이는 내집․전셋집 마련이 어렵고, 육아에 대한 부담으로, 결혼과 출산을 포기하는 문제도 발생

- 분양․임대주택 특별공급 등을 시행해 왔으나, 신혼부부의 특성을 감안한 육아 등 특화서비스, 자금 지원 등은 부족

ㅇ 은퇴 등으로 소득이 낮은 고령층(’15년 675만명)도 돌봄 서비스 등 복지서비스와 연계된 주택이 부족하고 무장애설계 보급도 미흡

ㅇ 저소득층의 경우 공공임대주택이 수요에 비해 부족하고(영구임대 대기 전국 15개월), 빈곤 아동가구 등 취약계층에 대한 정책적 지원 미흡

□ 취업→ 결혼→ 출산, 저소득→ 중산층 진입으로 이어질 수 있는 주거사다리를 마련하여 세대간․계층간 사회통합 추진 필요

2) 주거정책의 공공성 약화

□ LH 등 공공 사업주체의 경우, 사업성 개선을 위해 저소득층에게 30년 이상 임대하는 장기임대주택보다 분양전환형 임대주택에 치중

* ’13~’17년 건설임대주택 중 장기임대주택의 비중은 50%(15만호)

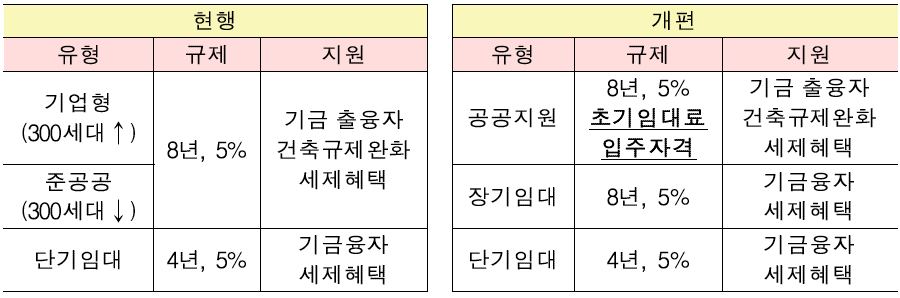

□ 민간의 역량을 활용하기 위해 기업형 임대주택(뉴스테이) 활성화를 추진했으나, 임대료가 비싸고 입주자격 제한이 없어 서민지원에 한계

3) 순수 민간임대차 시장에 소극적 대응

□ 그간 임대인과 임차인의 관계를 공적규율 대상보다는 사적 자치의 영역으로 보고, 임차인 보호에 있어서 정부 개입을 최소화

* 주택임대차보호법상 임차인 보호제도 : ①우선변제권, ②최소 계약기간 2년, ③계약갱신 거절 통지기간, ④ 차임증액비율(5%) 및 월차임 전환률 제한

ㅇ 임대사업자 등록 부진, 임대차 정책 수립을 지원할 수 있는 통계 인프라와 임차인의 권리보호 장치가 미흡

4) 다양한 주체와의 협력 미흡

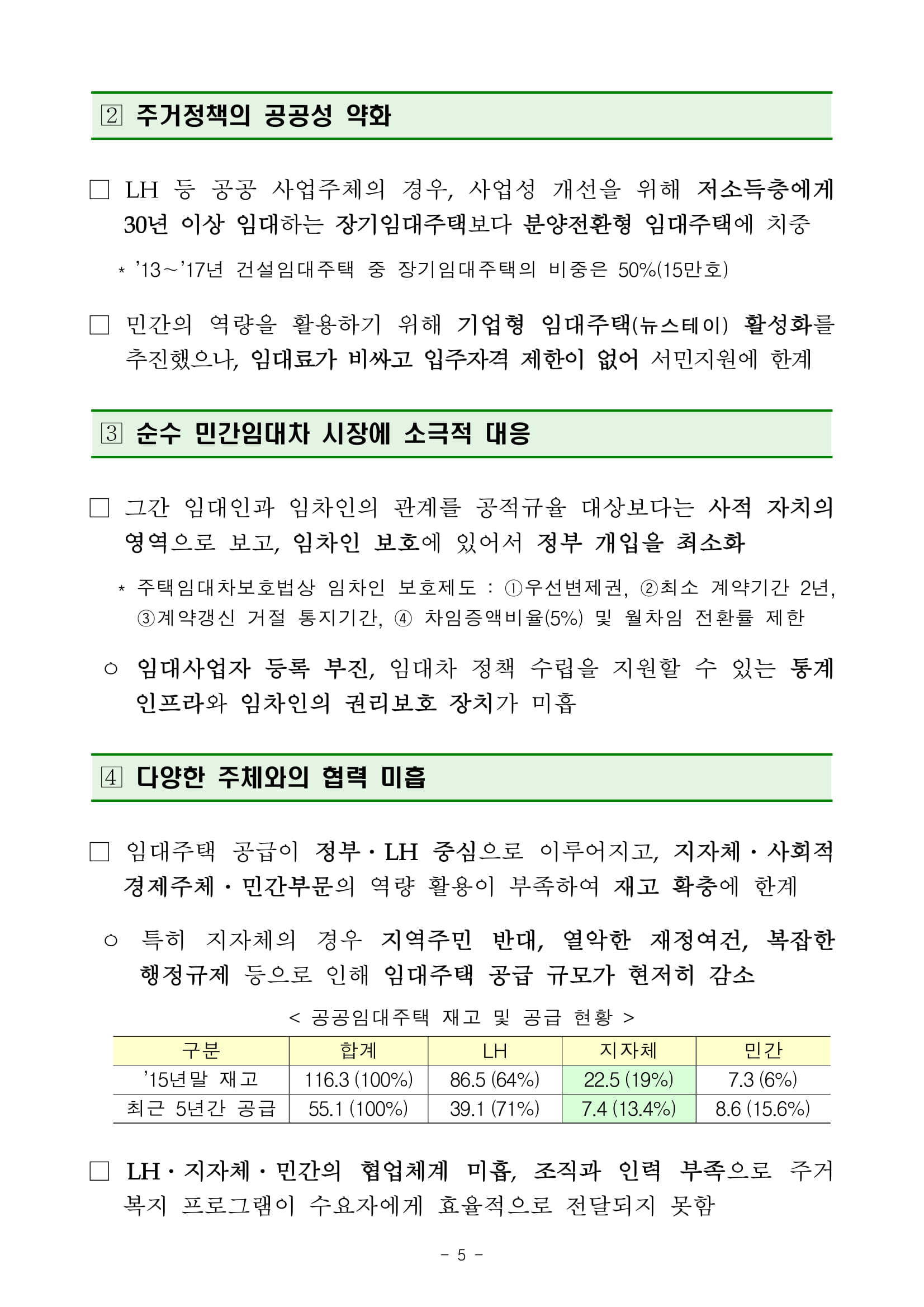

□ 임대주택 공급이 정부․LH 중심으로 이루어지고, 지자체․사회적 경제주체․민간부문의 역량 활용이 부족하여 재고 확충에 한계

ㅇ 특히 지자체의 경우 지역주민 반대, 열악한 재정여건, 복잡한 행정규제 등으로 인해 임대주택 공급 규모가 현저히 감소

< 공공임대주택 재고 및 공급 현황 >

□ LH․지자체․민간의 협업체계 미흡, 조직과 인력 부족으로 주거 복지 프로그램이 수요자에게 효율적으로 전달되지 못함

Ⅱ. 주거복지 로드맵 기본방향

◈ 과거 공급자 중심의 단편적․획일적 지원에서 수요자 중심의 종합적인 지원과 사회통합형 주거정책으로 패러다임 전환

1) 생애단계별․소득수준별 수요자 맞춤형 지원

□ 주거수요를 반영한 맞춤형 임대주택과 주거지원 프로그램을 개인의 생애단계 진전에 맞추어 패키지로 지원

□ 특히 저출산․고령화에 적극적으로 대응하기 위해 청년․신혼․고령가구에 지원을 집중하여 주거사다리 마련

2) 무주택 서민․실수요자를 위한 주택 공급 확대

□ 낮은 임대료로 장기간 거주 가능한 공공임대주택, 저렴한 가격으로 내집 마련이 가능한 공공분양주택 등의 공급을 확대

□ 초기임대료 제한, 입주자격 규제 등 공공성을 강화한 민간임대 주택(공공지원주택)도 공급

3) 임대차시장의 투명성․안정성 강화

□ 그동안 정부 관리의 사각지대에 놓인 순수 민간 임대차(사적 전월세) 시장을 안정적이고 투명하게 관리

□ 임차인 권리보호 강화를 통해 임대인과 임차인의 균형 잡힌 권리관계 형성을 도모하고, 임대보증금 보호 수단도 강화

4) 협력적 주거복지 거버넌스 구축 및 지원 역량 강화

□ 지자체와 사회적 경제주체 등 민간의 역량을 최대한 활용할 수 있는 지원방안과 협력체계를 구축

□ 주거지원이 수요자에게 효과적으로 전달될 수 있도록 전달체계를 확충하고, LH 주거복지 공급주체의 역량을 서민 주거지원에 집중

주거복지 패러다임 전환

| 과거(AS-IS) | 향후(TO-BE) | |

| ▪지원대상별 단편적․분절적 지원 - 임대주택, 주거급여, 금융지원 등 주거지원이 단편적․분절적으로 운영 - 주거실태조사 등을 통한 취약계층의 주거실태 파악 미흡 |

→ | ▪생애단계․소득수준별 통합적 지원 - 맞춤형 임대주택 공급과 금융지원 등을 연계하여 패키지로 지원 - 개인의 생애단계에 따라 맞춤형으로 지원하는 주거사다리 구축 |

| ▪공급자 위주 - 계층별 부담능력, 지역별 주거수요 등에 대한 고려 미흡 - 물량 중심으로 공공임대, 분양주택 주택 공급 - 임대주택 유형별 칸막이 운영에 따른 수요자 접근성 부족 |

→ | ▪수요자 중심 - 부담능력, 주거수요를 반영한 맞춤형 주택 공급 - 공공임대, 공공지원, 등록임대, 분양주택 등 주택 공급방식 다양화 - 통합적인 임대주택 입주자 모집, 대기자 관리 등 접근성 제고 |

| ▪임차인 권리보호 미흡 임대차 시장 정보 부족 - 정부 개입 최소화 등에 따라 임대인 우위의 임대차 시장 형성 - 임대차 정책 수립을 지원할 수 있는 통계인프라, 정보망 미흡 |

→ | ▪임차인 권리보호 강화 임대차시장 투명성 강화 - 별도 발표 |

| ▪중앙정부, LH 중심 - 정부, LH 중심 임대주택 공급으로, 민간 역량 활용 부족 - LH․지자체․민간 간 주거복지 사업의 실행․전달체계 연계 부족 |

→ | ▪중앙-지방-민간의 협력적 거버넌스 - 지자체․사회적 경제주체, 민간부문 등 다양한 주체의 역량 활용 - 지자체 등의 주거복지역량 강화, 중앙-지자체-민간 협력 강화 |

Ⅲ. 주거복지 로드맵 주요 과제

| 사회통합형 주거사다리 마련 | ||

| ↑ | ||

| 사각지대 없는 촘촘한 주거복지망 구축 | ||

| 1. 생애단계별․소득수준별 맞춤형 주거지원 |

2. 무주택 서민․실수요자를 위한 주택 공급 확대 |

3. 임대차시장의 투명성․안정성 강화(별도발표) |

| 1-1 청년층 1) 청년주택 30만실 공급 2) 우대형 청약통장 도입, 전월세 자금 지원 강화 3) 주거관련 정보․교육 제공 |

2-1 공적임대 연 17만호 1) 공공임대 연 13만호 2) 공공지원 연 4만호 |

|

| 1-2 신혼부부 1) 공공임대 20만호 공급 2) 신혼희망타운 7만호 공급 3) 분양주택 특별공급 확대 4) 전용 구입․전세자금 대출 5) 저소득 신혼부부 주거비지원 |

2-2 분양주택 공급 확대 1) 공공분양 연 3만호 분양 2) 민간분양용 공공택지 공급 확대(연 8.5만호) |

|

| 1-3 고령층 1) 어르신 공공임대 5만실 공급 2) 연금형 매입임대 등 보유주택을 활용한 지원 3) 주택개보수 지원강화 |

2-3 택지 확보 1) 40여개 공공주택지구를 신규개발 ☞ 16만호 추가확보 |

|

| 1-4 저소득․취약가구 1) 공적임대 41만호 공급 2) 주거급여 지원 강화 3) 무주택 서민 금융지원 강화 4) 취약계층 주거지원사업 5) 재난 피해주민 주거지원 |

2-3 특별공급제도 개선 1) 배려계층 특별공급 제도개선 |

|

| ↑ | ||

| 추진과제 실천을 위한 기반 구축 | ||

| 1. 법․제도 정비 | 2. 협력적 거버넌스 구축 | 3. 재원 마련 |

| 1) 주택임대차보호법 관리체계 개편 2) 주거실태조사 강화 3) 공공임대 수요자 편의성 강화 |

1) 주거복지 전달체계 개편 2) 지자체의 임대주택 공급 확대 3) 사회주택 공급 활성화 4) LH․HUG 주거지원 역량 강화 |

1) 재원소요 : 5년간 119조 2) 확보방안 - 주택도시기금 활용 확대 |

1. 생애단계별․소득수준별 수요자 맞춤형 주거지원

< 추진 방향 >

◈ 수요자의 생애단계․소득수준에 따른 주거 수요를 반영하여 임대주택 공급 및 금융지원, 복지서비스를 패키지로 지원

< 생애단계별 주거실태 및 지원방안 >

1-1. 대학생․사회초년생 등 청년 주거지원

◈ 주거실태* (2016년 주거실태조사)

* 청년, 신혼부부, 고령가구, 저소득·취약계층 주거실태자료는 별도 표시 없을 경우 2016년 주거실태조사(국토부) 활용

□ (주거여건) 1인가구가 많고, 임차가구 중 월세 비중이 64.3%로 높으며, 최저주거기준 미달가구도 7.2%로 전체 평균(5.4%) 상회

* 1인가구 비중(%) : (전체) 27.2 (청년층) 47, (중장년층) 18, (노년층) 42

ㅇ 특히, 저소득 청년은 월세비중이 66.9%로 높고, 쪽방․고시원에 많이 거주하여 최저주거기준 미달가구 비율이 10.1%로 매우 높음

□ (주거비 부담) 소득이 적고 월세 비중이 높아 RIR이 19.5% 수준으로 평균 이상이며, 저소득(4분위 이하) 청년은 25.5%로 매우 높음

* RIR(%) : (전체) 18.1, (청년층) 19.5, (중장년층) 15.1, (노년층) 32.6

ㅇ 청년의 취업 시기*가 늦어져, 청년층의 자산 형성**도 어려운 실정

* 첫 취업 소요기간 : (’15) 11.0개월→(’17)11.6개월 (통계청, 경제활동인구조사)

** 30세 미만 청년가구 평균 자산 : (’15) 7,373만원→(’16) 7,157만원 (통계청, 가계금융복지조사)

□ (정책수요) 저소득 대학생․사회초년생은 전월세에 대한 지원을 가장 선호(44.1%), 공공임대주택에 대한 수요(17.5%)도 높음

◈ 지원방향 : 도심내 저렴한 임대주택 공급 및 금융지원 강화

□ 5년간 청년주택 총 25만실(연 5만) 공급 및 기숙사 5만명 입주

ㅇ 도심內우수입지를 중심으로 무주택 청년층에 저렴하게 임대하고, 셰어하우스, 일자리 연계 등 수요를 고려한 맞춤형 임대주택 공급

□ 청년 우대형 청약통장을 도입하여 저소득 청년의 자산형성을 지원 함으로써 주거상향의 기반을 구축하고, 전월세 자금대출 지원도 강화

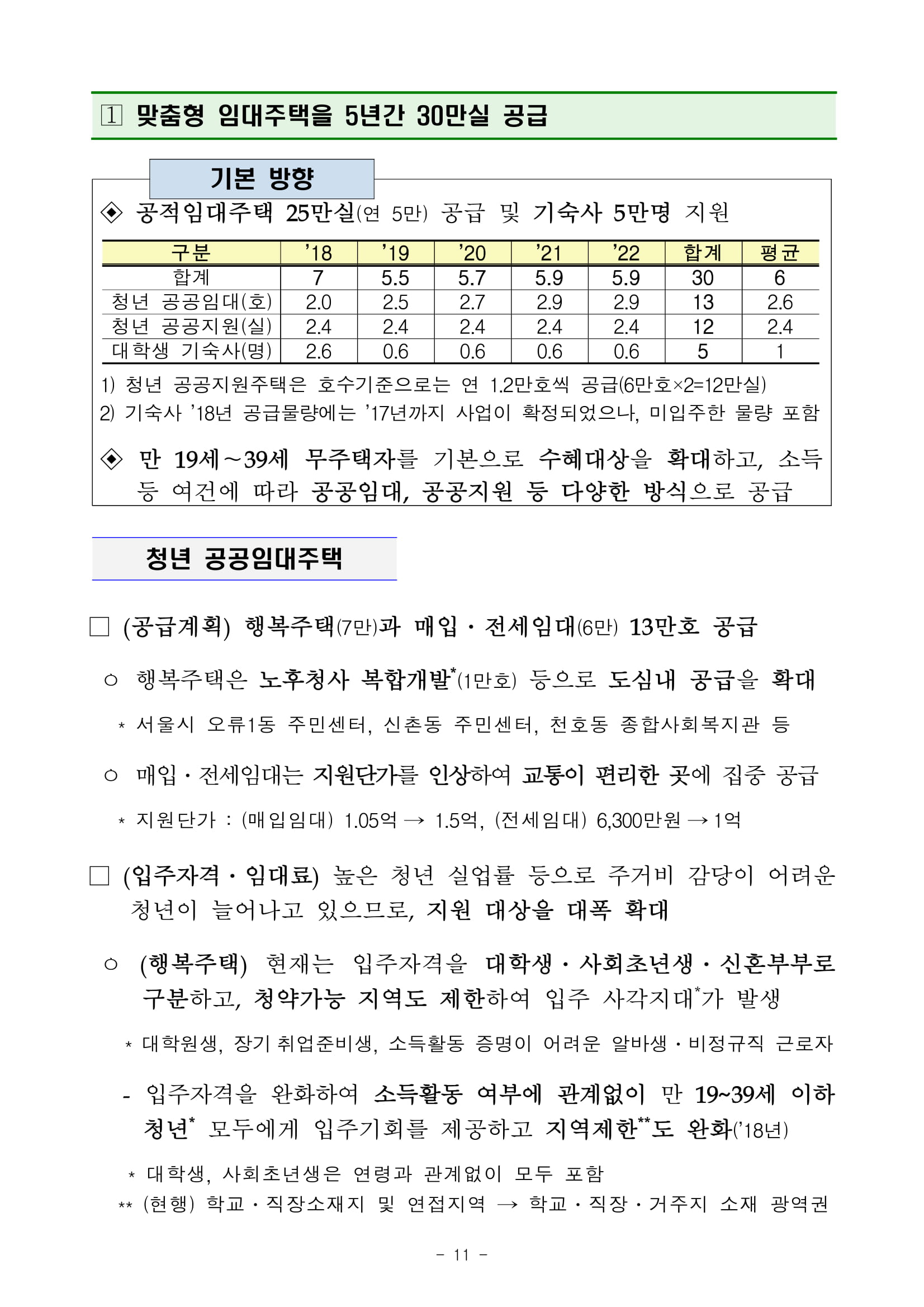

1) 맞춤형 임대주택을 5년간 30만실 공급

기본 방향

◈ 공적임대주택 25만실(연 5만) 공급 및 기숙사 5만명 지원

1) 청년 공공지원주택은 호수기준으로는 연 1.2만호씩 공급(6만호×2=12만실)

2) 기숙사 ’18년 공급물량에는 ’17년까지 사업이 확정되었으나, 미입주한 물량 포함

◈ 만 19세~39세 무주택자를 기본으로 수혜대상을 확대하고, 소득 등 여건에 따라 공공임대, 공공지원 등 다양한 방식으로 공급

청년 공공임대주택

□ (공급계획) 행복주택(7만)과 매입․전세임대(6만) 13만호 공급

ㅇ 행복주택은 노후청사 복합개발*(1만호) 등으로 도심내 공급을 확대

* 서울시 오류1동 주민센터, 신촌동 주민센터, 천호동 종합사회복지관 등

ㅇ 매입․전세임대는 지원단가를 인상하여 교통이 편리한 곳에 집중 공급

* 지원단가 : (매입임대) 1.05억→ 1.5억, (전세임대) 6,300만원→ 1억

□ (입주자격․임대료) 높은 청년 실업률 등으로 주거비 감당이 어려운 청년이 늘어나고 있으므로, 지원 대상을 대폭 확대

ㅇ (행복주택) 현재는 입주자격을 대학생․사회초년생․신혼부부로 구분하고, 청약가능 지역도 제한하여 입주 사각지대*가 발생

* 대학원생, 장기취업준비생, 소득활동 증명이 어려운 알바생․비정규직 근로자

- 입주자격을 완화하여 소득활동 여부에 관계없이 만 19~39세 이하 청년* 모두에게 입주기회를 제공하고 지역제한**도 완화(’18년)

* 대학생, 사회초년생은 연령과 관계없이 모두 포함

** (현행) 학교․직장소재지 및 연접지역 → 학교․직장․거주지 소재 광역권

⇒ 본인 소득이 있는 경우 도시근로자 평균소득의 80% 이하, 본인 소득이 없는 경우 부모 소득이 평균소득 이하이면 누구나 신청 가능

* 입주 순위 등은 입지 여건에 맞게 지자체와 공공주택사업자가 협의하여 결정

- 임대료는 시세의 70% 수준으로 책정하고, 소득 유무에 따라 차등화

ㅇ (매입․전세임대) 도시근로자 평균소득 이하 가구의 대학생 취업 준비생을 대상으로 공급

* 생계 의료급여 수급자 가정에 속한 청년을 1순위로, 부모 소득이 평균소득 50% 이하인 청년을 2순위로, 기타를 3순위로 공급

** 일반 저소득층에 제공되는 매입․전세임대는 평균소득 50% 이하에 지원

- 또한, 청년들이 전세임대주택을 용이하게 확보할 수 있도록 지원 단가를 상향*하고, 계약절차 개선**도 지속 추진

* 평균지원단가 : (일반) 0.63억원 → 1억원, (셰어형) 1.2억원 → 1.5억원

** 전세계약 1:1 지원, 잔금 지급시기 단축, 전문공인중개사 안내 등

□ (다양한 유형) 셰어형, 일자리 연계형 등 다양한 방식으로 공급

ㅇ (셰어하우스) 주거공간 공유를 통해 임대료를 절감하고, 독서실․ 게스트룸․식당 등 공용시설 설치 (5만실)

* 고시원 등을 LH가 매입하여 셰어하우스로 리모델링하는 방안도 검토

ㅇ (소호형 주거클러스터) 창업수요가 많은 지역에 창업지원시설, 예술인 작업공간 등과 주거를 결합하여 공급 (3천호)

- (주택) 주택내 업무공간을 확보하여 복도 등에 소통공간을 제공

- (지원시설) 회의부스, 개발 프로그램 등의 테스트 공간, 창업카페 및 쇼룸 등

ㅇ (산단형 주택) 지방산단에 취업․종사하는 청년에게 공급(1만호)

ㅇ (여성안심주택) 범죄예방 환경설계(CPTED) 적용 및 CCTV, 비상벨,

방범창 등 안전특화시설을 보강하여 공급(’18년 시범사업 추진)

- 매입임대의 경우 저소득 1인 여성이 안심하고 생활하도록, 교통이 편리한 지역의 원룸·오피스텔 등을 매입·수선하여 공급

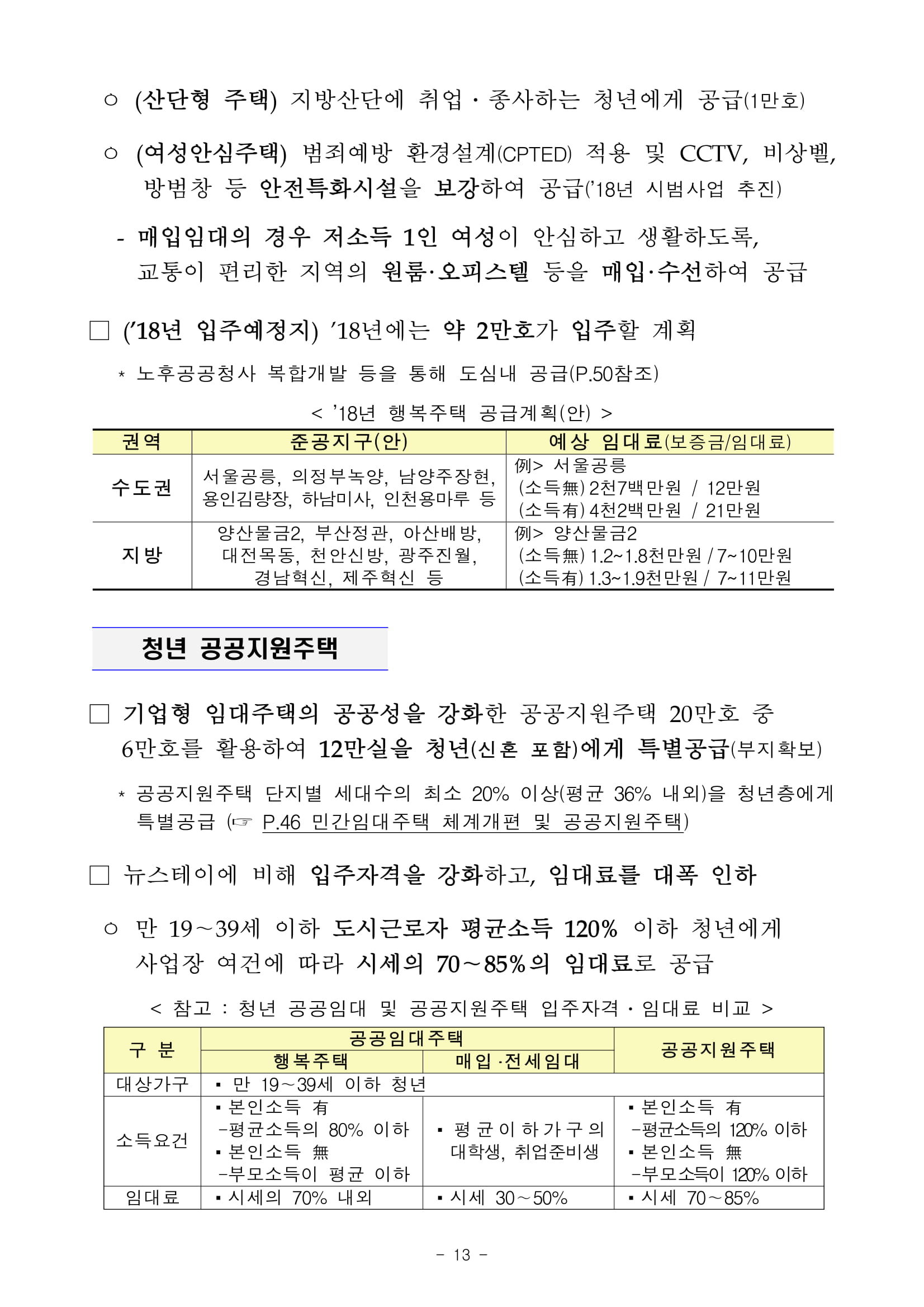

□ (’18년 입주예정지) ’18년에는 약 2만호가 입주할 계획

* 노후공공청사 복합개발 등을 통해 도심내 공급(P.50참조)

< ’18년 행복주택 공급계획(안) >

청년 공공지원주택

□ 기업형 임대주택의 공공성을 강화한 공공지원주택 20만호 중 6만호를 활용하여 12만실을 청년(신혼 포함)에게 특별공급(부지확보)

* 공공지원주택 단지별 세대수의 최소 20% 이상(평균 36% 내외)을 청년층에게 특별공급 (☞ P.46 민간임대주택 체계개편 및 공공지원주택)

□ 뉴스테이에 비해 입주자격을 강화하고, 임대료를 대폭 인하

ㅇ 만 19~39세 이하 도시근로자 평균소득 120% 이하 청년에게 사업장 여건에 따라 시세의 70~85%의 임대료로 공급

< 참고 : 청년 공공임대 및 공공지원주택 입주자격․임대료 비교 >

□ 교통이 편리한 곳, 대학, R&D․산업단지 인근 등 수요가 많은 지역에 공급 ☞ 12개 지구 4,564실의 시범사업 추진(’19.3월부터 입주)

< ’17년 청년 공공지원임대 시범지구 개요 >

대학교 기숙사

□ 금융지원․건축규제 완화를 통해 캠퍼스 내외 기숙사(캠퍼스 內행복 공공기숙사, 外행복 연합기숙사) 입주인원을 5만명 확대

ㅇ 주택기금 대출금리를 인하(2%→1.5%)하고, 학교內기숙사도 학교外 기숙사와 같이 용적률을 법정 상한까지 완화(국토계획법 시행령 개정)

ㅇ 공공기숙사의 저소득․장애학생 최소 배정비율을 15%→30%로 확대하고, 기숙사비 인하(인원의 3%에 대해 30% 인하→5%에 대해 50% 인하)

□ 아울러, 기숙사 건립에 따른 대학가 주변 임대사업자 등과의 갈등 해결을 위해 학교 편의시설 제공 등 지역주민과 상생 노력 강화

2) 청년을 위한 금융지원 및 주거정보 제공 강화

기본 방향

◈ 청년 우대형 청약통장을 도입하여 주택 구입․임차자금 마련 지원

◈ 목돈 마련이 어려운 청년에게도 전세자금 대출을 지원하고, 취업준비생 등에게는 월세대출 한도 상향 등 금융지원 확대

◈ 청년을 위한 찾아가는 상담 교육 등 주거정보 제공 강화 청년 우대형 청약통장 신설

□ 청년시절부터 내집이나 전셋집을 마련을 위한 자금을 모으는 데 도움이 되도록 ‘청년 우대형 청약통장’ 신설(’18.上)

ㅇ (가입대상) 만 29세 이하(병역복무기간 인정) 총급여 3천만원 이하인 근로소득자(무주택 세대주)

ㅇ (청약기능) 일반 청약저축과 같이 청약기능을 부여하고,

- 청년 우대형 청약통장에 가입하기 위해 기존 주택청약종합저축을 해지하는 경우에도 기존 청약저축 가입기간을 인정

ㅇ (금리) 연간 600만원 한도로 가입기간에 따라 최고 3.3% 적용

* 1년 이하: 2.5%, 1~2년: 3.0%, 2~10년: 3.3%, 10년 이후:일반 청약저축금리(현재 1.8%)

- 가입일로부터 2년 경과* 후 주택 구입․임차자금으로 활용하기 위해 해지(해지시에도 무주택자인 경우에 한정)하는 경우에만 적용

* 단, 2년 미만시에도 주택청약 당첨으로 인한 해지인 경우에는 우대금리 적용

ㅇ (비과세) 2년 이상 유지시 이자소득 500만원까지 비과세

* 비과세는 세법 개정이 필요하여 ’19.1월부터 시행

ㅇ (소득공제) 현행 청약저축과 동일한 수준*으로 소득공제 혜택 부여

* 연간 납입한도 240만원 범위 내에서 40% 소득공제(최대 96만원)

청년 특성에 적합한 전월세 자금 지원 강화

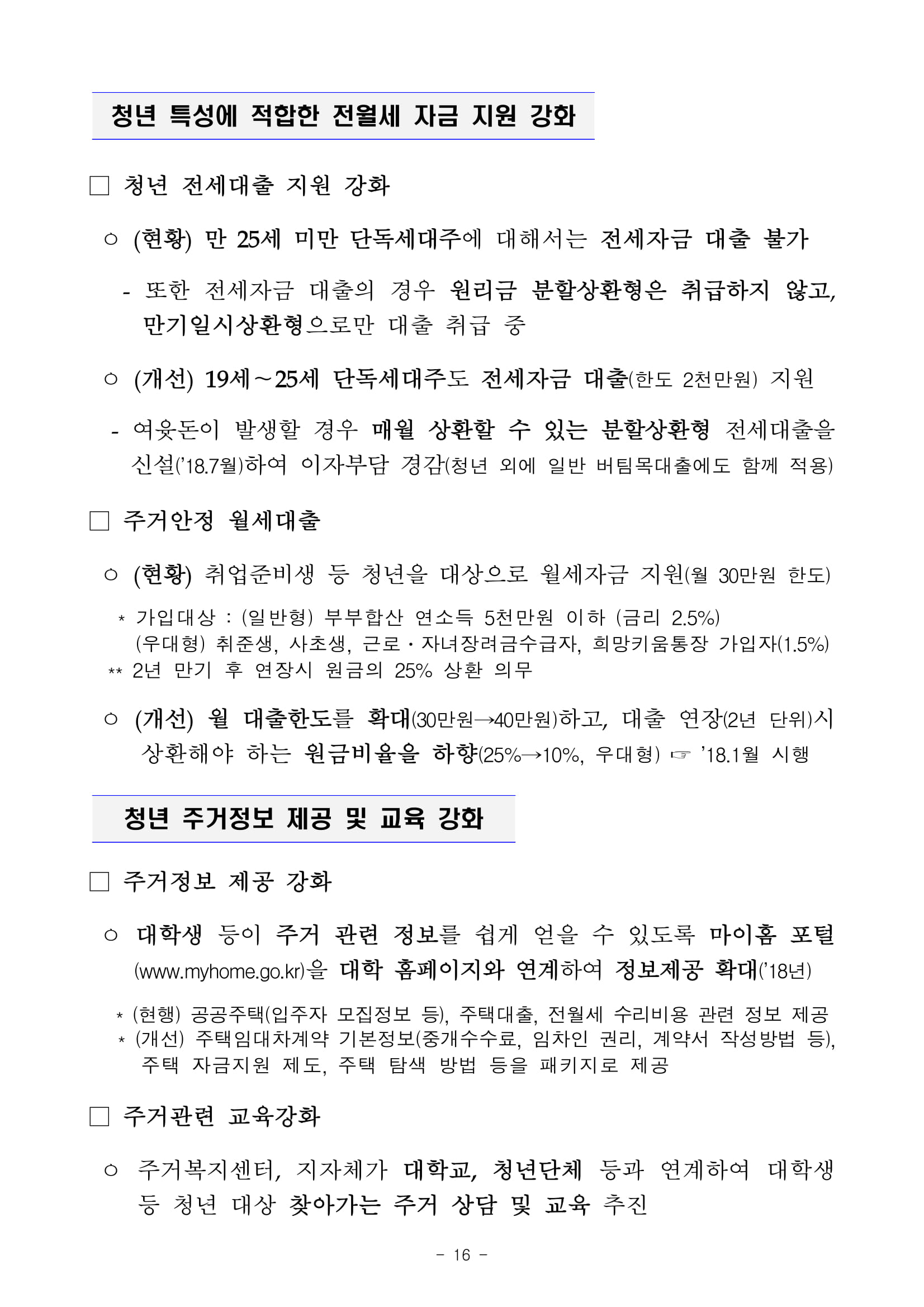

□ 청년 전세대출 지원 강화

ㅇ (현황) 만 25세 미만 단독세대주에 대해서는 전세자금 대출 불가

- 또한 전세자금 대출의 경우 원리금 분할상환형은 취급하지 않고, 만기일시상환형으로만 대출 취급 중

ㅇ (개선) 19세~25세 단독세대주도 전세자금 대출(한도 2천만원) 지원

- 여윳돈이 발생할 경우 매월 상환할 수 있는 분할상환형 전세대출을 신설(’18.7월)하여 이자부담 경감(청년 외에 일반 버팀목대출에도 함께 적용)

□ 주거안정 월세대출

ㅇ (현황) 취업준비생 등 청년을 대상으로 월세자금 지원(월 30만원 한도)

* 가입대상 : (일반형) 부부합산 연소득 5천만원 이하 (금리 2.5%)

(우대형) 취준생, 사초생, 근로․자녀장려금수급자, 희망키움통장 가입자(1.5%)

** 2년 만기 후 연장시 원금의 25% 상환 의무

ㅇ (개선) 월 대출한도를 확대(30만원→40만원)하고, 대출 연장(2년 단위)시 상환해야 하는 원금비율을 하향(25%→10%, 우대형) ☞ ’18.1월 시행

청년 주거정보 제공 및 교육 강화

□ 주거정보 제공 강화

ㅇ 대학생 등이 주거 관련 정보를 쉽게 얻을 수 있도록 마이홈 포털(www.myhome.go.kr)을 대학 홈페이지와 연계하여 정보제공 확대(’18년)

* (현행) 공공주택(입주자 모집정보 등), 주택대출, 전월세 수리비용 관련 정보 제공

* (개선) 주택임대차계약 기본정보(중개수수료, 임차인 권리, 계약서 작성방법 등), 주택 자금지원 제도, 주택 탐색 방법 등을 패키지로 제공

□ 주거관련 교육강화

ㅇ 주거복지센터, 지자체가 대학교, 청년단체 등과 연계하여 대학생 등 청년 대상 찾아가는 주거 상담 및 교육 추진

1-2 신혼부부 주거지원

◈ 주거실태 (2016년 주거실태조사)

□ (정책 환경) 혼인건수가 ’95년 43.5만건에서 ’16년 28.2만건으로 급감

ㅇ 혼인감소, 혼인연령 증가, 주거․양육부담 등에 따라 `16년 출생아 (40.6만명)는 `70년 통계 작성 이후 역대 최저치*를 기록

* 출생아수: (’95)71.5만, (’00)63.4만, (’05)43.5만, (’10)47.0만, (’15)43.8만, (’16)40.6만

□ (주거여건) 1인 청년에 비해 자가(자가점유율 46.5%) 또는 전세 비율이 높으나, 저소득 신혼가구는 월세 비율도 상당(51.5%)

* 임차 중 월세(%) : (전체) 60.5 (신혼) 35.9 (청년) 58.1, (중장년) 61.2, (노년) 62.4

□ (주거비 부담) RIR은 18.9%로 전체 평균(18.1%)보다 다소 높은 수준

□ (정책수요) 주택구입 지원(43.1%)과 전세 지원(24.3%) 수요 높음

◈ 지원방향 : 신혼 특화형 임대․분양주택과 저리 기금대출을 패키지로 지원

□ 공공임대주택 공급을 확대하고, 내집 마련 지원을 위해 신혼부부 희망타운 조성, 민영주택의 특별공급도 확대

ㅇ 주거문제로 결혼 출산을 미루는 점을 감안하여 기존 유자녀 신혼부부

중심에서 예비 신혼부부 등으로 지원 대상을 확대

ㅇ 육아․보육시설, 유아 중심 설계 등을 적용한 특화단지를 조성

□ 현행 구입․전세자금 대출보다 금리, 소득요건 등이 개선된 신혼부부 전용 구입․전세자금대출 도입

1) 신혼부부 공공임대주택 20만호 공급

기본 방향

◈ 공공임대주택 특별공급 비율 상향 등을 통해 신혼부부에게 공공임대주택을 20만호 공급

◈ 지원 대상을 예비 신혼부부 및 혼인기간 7년 이내로 확대

◈ 어린이집 등 육아 서비스를 함께 제공하는 특화 단지 공급

□ (공급확대) 신혼부부에게 공공임대주택 연 4만호(총 20만호) 공급

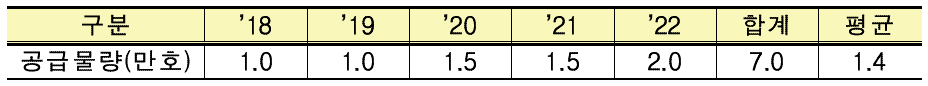

< 연도별 신혼부부 공공임대 공급계획 >

ㅇ (건설형) 분양전환 공공임대 등의 우선공급 비율을 15→30%로 확대(’18년)하고, 행복주택도 확대하여 12.5만호 공급

- (행복주택) 신혼부부가 자녀 출산 이후에도 충분히 거주 가능하도록 기존 행복주택의 평형을 확대하고 특화 시설도 강화

ㅇ 자녀와 함께 불편 없이 거주할 수 있도록 넓은 평형 비중 확대(기존 전용 36㎡ 위주 → 44㎡ 공급) * 지원단가 기준도 상향(평균 공급면적 47㎡→49㎡)

ㅇ 교통여건이 좋은 정비구역 내 행복주택 등의 매입을 전국으로 확대하고 지원 평형 상한도 확대(45 → 60㎡)

ㅇ 단지 내 어린이집, 공동육아나눔터 등 보육 중심 공동시설을 확대하고, 보육지원․청소․생활가전 렌탈․카셰어링 등 서비스를 제공

- (국민임대) 30% 우선공급을 지속 추진하고 신혼부부 수요가 많은 지역에는 특화단지* 조성

* 어린이집, 영유아 놀이터 등 육아 특화시설과 층간 소음 저감․단지내 단차 제거 등 유아 중심 설계를 적용한 신혼부부 특화단지 조성

※ 평균소득 70% 이하를 대상으로 행복주택(평균소득 100% 이하, 시세의 80%)보다 저렴하게 공급

- (분양전환 임대) 신혼부부 선호를 감안하여 우선공급 비율을 15%→ 30%로 확대(’18년)

* (’16년 LH 신혼부부 경쟁률) 공공분양 1.6:1, 분양전환공공임대 2:1

ㅇ (매입 전세형) 신혼부부 매입임대를 신규로 도입(’18년)하고, 매입임대리츠, 전세임대도 물량을 확대하여 총 7.5만호 공급

- (신혼전용 매입임대 도입) 지원단가를 상향(1.05억→1.5억원)하여 교통이 편리한 곳에 큰 평형(방 2∼3개)을 매입하여 공급(총 2만호)

* 평균소득 70%이하 신혼부부를 대상으로 하되, 평균소득 50% 이하 신혼부부에게 우선 공급하고, 임대료는 시세의 50% 이하 적용

- (매입임대리츠 활성화) 아파트를 10년간 임대료 인상 없이 시세 80% 수준에 공급하는 신혼부부 매입임대리츠 활성화(총 2만호)

* 기금의 출자비율을 상향(10→20%)하고, 지역별로 매입 상한액을 차등화

- (전세임대 지원강화) 전세임대 공급 물량을 확대(연 4천호 → 7천호, 총 3.5만호)하고, 지원단가도 상향(6.8천만→1억원)하여 넓은 평형 공급

□ (지원대상 확대) 모든 임대주택의 우선공급 대상을 혼인기간 7년 이내와 예비 신혼부부로 확대하고, 무자녀 가구도 지원(’18년)

* 현재는 대부분 혼인 5년 이내 유자녀(임신 포함) 신혼부부를 지원 행복주택 및 전세임대는 예비 신혼부부 및 무자녀 신혼부부 포함

ㅇ 아울러 경쟁 발생시 입주순위를 소득, 자녀수, 해당지역 거주기간 등을 점수화하는 방식으로 개편

* 현재는 결혼 기간에 따라 순위를 차등화(3년 이내 1순위, 그 외 2순위)

2) 신혼부부가 저렴하게 구입할 수 있는 신혼희망타운 7만호 공급

기본 방향

◈ 신혼부부의 내 집 마련 선호를 감안하여 분양형으로 공급하되, 본인 희망시 임대형(분양전환공공임대)도 가능한 선택형으로 추진

ㅇ 신혼부부의 자금 여건을 고려하여 저리 대출 연계로 부담 완화

◈ 신혼부부에게 맞는 국공립어린이집 등 육아시설 등을 패키지로 다양하게 제공하고, 가변형 주택평면 등 디자인도 특화

총 7만호 공급 계획

◇ 기존 택지 중 서울 과천 등 입지가 양호한 곳에 3만호 공급하고, 성남 등 서울 인근 GB 등에 신규택지를 개발하여 4만호 공급

□ (공급 대상) 도시근로자 평균소득의 120% 이하 혼인기간 7년 이내 신혼부부 또는 예비 신혼부부에게 공급

□ (공급물량) ’18∼’22년 5년간 총 7만호(연평균 1.4만호) 공급(사업승인)

* 신혼부부 수요, 공공주택 수급 여건 등을 고려하여 필요시 물량 확대 검토

ㅇ 서울 인근 등 수요가 많은 수도권에 70% 수준 공급

< 신혼희망타운 공급계획 (사업승인) >

□ (기존 택지) 수서역세권, 서울양원, 과천지식 등 수도권을 중심으로 양호한 지구 내 1∼2개 블록을 선정하여 3만호 공급

ㅇ 신속한 추진이 가능한 8개소 5.4천여호를 선도사업으로 추진

- ’18년 중 사업승인을 완료하고, ’19년 착공하여 ’21년 최초 입주 추진

□ (신규 개발) 서울 주변 GB 등 신규 개발로 4만호 공급

ㅇ 신규 택지 개발을 통해 약 16만호 규모의 주택 용지를 확보하여, 신혼희망타운(4만호), 공공임대주택 및 민간분양주택 공급에 활용

☞ P.55 참조(Ⅳ-2-3 안정적인 주택공급을 위한 택지 확보)

ㅇ 약 2만호는 관계기관 공식 협의 및 주민공람 등 절차를 진행 중으로 내년 상반기까지 지구지정 완료

- 성남금토 등 9개소를 우선 공개하고 다른 곳도 순차적으로 발표

ㅇ 잔여 2만호도 서울시 등 수도권 내 부지를 발굴 중으로 내년

하반기까지 확정 추진

참고 1. 수도권 신혼희망타운 대상단지 현황도

수도권 대상지

비수도권 대상지

참고 2. 공공주택 지구의 새로운 개발 방향

□ (일자리 창출) 주택 외에 업무시설 등 도시지원시설용지를 확보하고 지자체 협업으로 지역전략산업 유치 등 일자리 공간 창출

ㅇ 또한, LH 등 공공이 직접 기업지원시설, 소호형 주거클러스터 등을 건축하여 마중물 역할을 수행

* (사례) 판교에 LH가 스타트업 등을 위한 기업지원허브 및 기업성장지원센터 건립

□ (주거기능과 생활서비스 결합) 신혼부부를 위한 국공립어린이집 등 보육 육아 서비스, 복지 문화시설 등 생활서비스를 제공

ㅇ 신혼희망타운, 청년 신혼부부 특화 임대주택 등 주거와 맞춤형 특화 서비스를 결합한 방식의 주택단지를 적극 반영

□ (스마트시티 연계) 스마트홈, IoT, 친환경 에너지 등을 반영하고 스마트시티 사업과 적극 연계하여 추진

< 신규지구 개발 컨셉 (예시) >

신혼부부 자금여건을 고려한 공급 : 수요자가 여건에 따라 선택

◇ 분양형과 임대형을 수요자가 선택

ㅇ (초기부담) 주택가격의 30% 이내, (월부담) 소득 30%이내로 설계

1) (분양형) 주택가격의 30% 초기부담 + 공유형 모기지 연계

ㅇ 2∼3억원 내외 저렴한 소형주택(전용 40~60㎡)을 저리 대출과 연계

ㅇ 수익․손익공유형 모기지와 연계하여 초기자금을 집값의 30%만 부담하고, 20~30년간 월 50~100만원 내외 원리금 상환(금리 1%대)

* 주택 처분 시 시세차익(손실)이 발생하면 기금과 차익(손실)을 일부 공유

2) (임대형) 주택가격의 10~15% 초기부담 + 분할상환형 전세대출 연계

ㅇ 10년 분양전환 공공임대주택을 1%대 주택기금 전세대출과 연계하여 초기부담을 집값의 10∼15% 수준(2∼4천만원)으로 경감

* 10년간 시세 80% 수준의 임대료로 거주하고 10년 이후 분양전환

ㅇ 원리금과 임대료는 10년간 월 50∼100만원 수준이나, 전세대출의 분할상환을 통해 보증금 대출이 자산으로 전환되는 효과

수요자 부담 추정 (예시)

1) 분양형

2) 임대형 * 금리 연 1.7% 가정(소득 및 보증금 규모에 따라 상이)

신혼부부를 위한 육아 등 맞춤형 주택단지

□ (육아 교육 등 특화 서비스) 신혼부부에게 필요한 국공립어린이집 등 육아 교육 맞춤형 시설을 설치하고, 특화 서비스도 제공

□ (신혼부부 선호반영) 젊은 신진 건축가 참여, 선호조사 등을 거쳐 평면과 커뮤니티 시설을 결정하고, 자녀의 출생 성장에 대응하는 가변형 평면을 적용

< 2룸에서 작은방을 가변형으로 설계한 예시 >

□ (젊은 감성을 고려한 디자인) 젊고, 밝고 활기찬 신혼부부의 감성을 담은 다채로운 색채와 디자인을 적용하고 지역특성에 맞게 다양화

☞ 스마트홈, IoT, 친환경 에너지 등이 구현되는 스마트시티 사업과 연계하여 추진

3) 분양주택의 신혼부부 특별공급 확대

□ 공공분양주택 및 민영주택의 신혼부부 공급대상 확대, 특별공급 비율 상향 등 신혼부부 내집마련 기회 확대

* 일정요건을 갖춘 신혼부부에게 85㎡이하 공급물량의 일정비율을 특별공급 중

ㅇ (공급대상 확대) 신혼부부에 포함되는 혼인기간 확대

- (현행) ①혼인기간 5년 이내 & ②전년도 도시근로자 월평균소득 100%(맞벌이는 120%) 이하 & ③1자녀(태아 포함) 이상인 무주택세대

- (개선) ①혼인기간 7년 이내 & ②전년도 도시근로자 월평균소득의 100%(맞벌이는 120%) 이하 (1자녀 이상 요건 폐지→ 무자녀 가구도 포함)

ㅇ (공급비율 상향) 신혼부부 특별공급 비율 상향 조정

- (국민주택 및 공공분양주택) 현행 15% → 개선 30%

* 국민주택 : 국가, 지자체, LH 등이 건설하거나, 재정․기금의 지원을 받아 건설되는 주택

** 공공분양주택 : LH 등 공공주택사업자가 재정․기금의 지원을 받아 건설하는 주택

- (민영주택) 현행 10% → 개선 20%

ㅇ (공급순위 변경) 공급순위를 혼인 기간이 아닌 자녀 유무로 결정

- (현행) 1순위 : 혼인기간 3년 이내, 2순위 : 혼인기간 3년 초과

- (개선) 1순위 : 有자녀 가구, 2순위 : 無자녀 가구

4) 신혼부부 전용 구입․전세자금 대출을 도입, 이자부담 경감

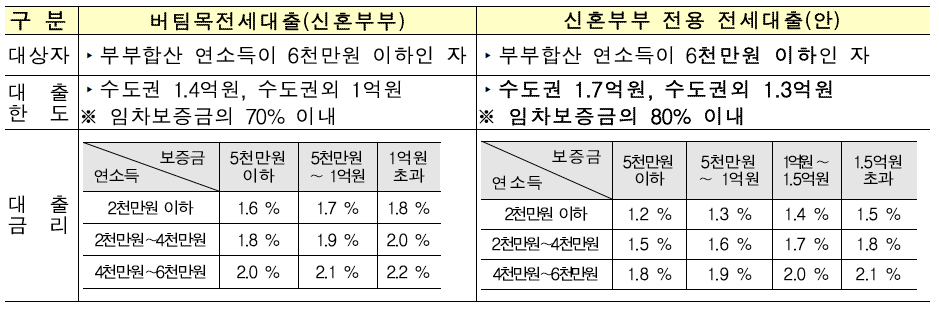

□ 신혼부부 전용 구입자금 대출 : ’18.1월 출시

ㅇ 생애최초로 주택을 구입하는 신혼부부에게 기존의 우대금리에 더하여 금리 최대 0.35%p 인하(2.05~2.95%→1.70~2.75%)

* (신혼부부) 혼인기간 5년 이내 또는 3개월 이내 결혼 예정자(전세자금 동일)

□ 신혼부부 전용 전세자금 대출 : ’18.1월 출시

ㅇ 버팀목대출 신혼부부 우대보다 대출한도 3천만원 상향(수도권 1.4억→1.7억), 금리 최대 0.4%p 인하(1.6~2.2%→1.2~2.1%)

5) 저소득 신혼부부 주거비 지원방안 검토

□ 공공임대, 주거급여 등 각종 공적지원을 못 받는 저소득 신혼부부의 주거비 경감 지원 방안 마련(’18년)

ㅇ 소득수준이 일정기준 이하이나, 공적지원을 받지 못하는 가구에 대해 현금보조, 전세대출 금리 인하 등 다양한 방안을 검토

1-3 고령가구 주거지원

◈ 주거실태 (2016년 주거실태조사)

□ (정책 환경) `15년 65세 이상 인구는 657만명(13.2%)으로 ’65년 통계작성 이후 최고치를 기록하였으며, ’49년 1,882만명까지 증가 예상(통계청)

* 고령인구(만명/%) : (’00)337.2/7.3, (’05)436.5/9.3, (’10)536.0/11.0, (’15)656.9/13.2

□ (주거여건) 대부분 1~2인 가구로 구성(1인 42%, 2인 44%)되어 있고, 자가점유율이 73.4%로 매우 높은 수준

ㅇ 다만, 소득이 낮을수록 자가점유율이 낮고, 월세비중이 높음

* 노인 주거유형(자가/월세, %) : (저소득) 69.9/14.8 (중소득) 85.9/6.0 (고소득) 89.9/3.1

□ (주거비 부담) 임차가구는 소득이 없거나 적어 RIR이 높음(32.6%)

□ (정책수요) 주택 개보수(27.5%), 공공임대(22.6%) 수요가 높음

◈ 지원방향 : 어르신용 임대주택 공급 및 보유주택을 활용한 지원

□ 무장애 설계(Barrier- Free), 지역자원을 활용한 복지서비스 연계 등을 활용하여 맞춤형 공공임대주택 총 5만호(연 1만호)을 공급

ㅇ 독거노인 거주용 주택에는 “홀몸노인 안심센서”를 설치

ㅇ 임대료가 저렴한 영구임대․매입임대를 차상위 고령자에게 확대(1순위)

□ 자가점유율이 높은 점을 고려 보유주택을 활용해 연금형 매입임대 등 생활자금 마련을 지원하고 주택 개보수 지원

ㅇ 집주인 임대사업 시 고령자를 우대하고, 고령자 생활 지원 실시

1) 무장애 설계, 복지서비스 연계 임대주택 5만호 공급

□ (공급계획) 맞춤형 건설임대 3만호 및 매입․임차형 2만호 공급

< 연도별 고령자 임대주택 공급계획 >

ㅇ (건설임대) 문턱제거․높낮이 조절 세면대 등 무장애(Barrier- Free) 설계를 적용한 어르신 맞춤형 임대주택 3만호 공급

- 이중 0.4만호는 고령자 주택과 복지서비스(지자체 NGO 협력)를 함께 제공하는 고령자 복지주택으로 공급

* 복지시설과 주택을 복합 건축하거나, 복지시설․보건소 등과 인접한 곳에 건설

ㅇ (매입 임차형) 노후주택 등을 매입 후 리모델링․재건축하거나 고령자를 위한 전세임대주택을 확보하여 총 2만호 공급

- 노후주택을 리모델링 재건축하는 경우 여건에 따라 청년 임대주택과 함께 공급하여 세대간 통합 도모

- 전세임대는 집주인이 8년 이상 장기계약을 하는 경우 고령자 등을 위한 편의 시설 설치 등 주택 개선을 지원하여 편의성 제고

□ (저소득층 지원확대) 영구임대·매입임대 1순위 입주자격에 저소득 고령자 가구(65세 이상 중위소득 50% 이하)를 추가

* 現1순위자 : 생계․의료급여 수급자, 한부모가정, 평균소득 70% 이하 장애인

□ (홀몸 어르신 보호) 주거약자용 주택*에 거주하는 홀몸 어르신이 희망하는 경우 안심센서를 설치하여 건강 이상을 조기에 발견

* 공공임대주택 중 장애인·고령자 등 주거약자에게 일정비율 공급(5~8%)이 의무화 되어 있는 주택으로 장애인․고령자에게 적합하게 설계기준 적용

ㅇ 고령 입주자에게는 임대관리기관에서 주기적인 안부전화를 통해 주거 불편사항 해소, 생활상담 등 생활 지원 실시

2) 보유주택을 활용한 생활자금 마련 지원

□ (연금형 매입임대) LH․주택금융공사 등이 고령자(1주택자) 소유 주택을 매입하여 청년 신혼부부, 취약계층 등에게 공공임대로 공급

* 노후 단독주택 등을 매입하여 리모델링 재건축하여 여러 가구에게 공급

(1주택 매입 → 2주택 이상 공급)하는 공공리모델링에 우선 적용

ㅇ 주택을 매각한 고령자에게는 매입 금액을 분할하여 지급하고, 공공임대주택을 공급(’18년 시범추진)

* 단독․다세대 위주로 매입하고, 매도인이 분할지급기간 선택(예: 10년, 20년 등)

□ (집주인 임대 우대) 집주인 임대사업 대상자 선정시 고령자가 소유한 주택이 우선 선정될 수 있도록 가점 부여

ㅇ 임차인 선정시에도 독거노인 등 고령층 주거약자를 우선 선정

* 1순위 : 독거노인, 대학생. 2순위 : 대학원생, 사회초년생. 3순위 : 일반인

3) 주택 개보수 지원 강화

□ (현행) LH가 시설조사를 통해 자가가구에 대해 수선유지 급여 지원

* 경보수(3년마다 350만원), 중보수(5년마다 650만원), 대보수(7년마다 950만원)

□ (개선) 고령 주거급여 수급가구에 대한 수선유지급여 외에 편의

시설 지원금액을 50만원 추가 지원하여,

ㅇ 문턱 제거, 욕실 안전 손잡이 설치 등 생활 편의시설 확충

1-4 저소득․취약계층 주거지원

◈ 주거실태 (2016년 주거실태조사)

□ (저소득층) 자가점유율(46.2%)이 고소득층(79.3%)에 비해 매우 낮고 하락 추세이며(’06년 49.7→ ’16년 46.2), 임차가구 중 월세비율(73.2%)도 높음

ㅇ RIR은 23.1%로 전체 평균보다 높은 수준이며, 공공임대(21.2%)와 전세자금(19.1%), 주거급여(17.2%)에 대한 정책수요 높음

□ (주거환경) 非주택 거주자 12.2만~39.4만 가구(0.6~2.1%)로 추정*

지하․반지하․옥탑 거주자는 41.8만~59.7만 가구(2.2~3.1%)로 추정**

* 인구주택총조사(’15) : 39.4만가구(2.1%), 주거실태조사(’16) 12.2만가구(0.6%)

** 인구주택총조사(’15) : 41.8만가구(2.2%), 주거실태조사(’16) 59.7만가구(3.1%)

□ (장애인) 일반가구에 비해 무주택기간이 19.4년으로 매우 길고, 최저 주거기준 미달가구 비중(’15년 8.6%) 및 RIR이 높음(’15년 24.1%)

□ (빈곤아동) 최저주거기준미달 가구, 비주택거처에 거주하는 아동가구 비중은 전체 아동가구의 11.7%(76.7만 가구) 수준으로 파악(도시연)

* 한부모가정의 23.1%, 소년소녀가정의 37.0%가 주거빈곤 상태

◈ 지원방향 : 임대주택 공급 확대 및 복지서비스와 연계한 지원주택 공급

□ 저소득층에게 총 41만호를 공급하고, 주거급여 기능 확대

□ 취약계층에게는 LH의 주택 공급․관리와 NGO의 복지서비스를 결합하여 취약가구의 자활까지 지원(지원주택)

ㅇ 임시거처가 필요한 가구를 위한 긴급지원주택(Shelter)을 도입하고, 비닐하우스․쪽방 등 주거취약계층 지원사업 활성화

ㅇ 아동 빈곤가구에 대해 전세임대주택 및 긴급주거비를 지원하고, 그룹홈(공동생활가정)에 대한 지원도 강화

1) 임대주택 공급 확대

□ 청년 신혼부부 고령자 외 일반가구에게도 저렴하고 안정적으로 거주 가능한 공적임대주택을 총 41만호 공급

* (공공임대) 저소득 일반가구를 위해 총 27만호 공급(준공 입주 기준)

* (공공지원) 시세보다 저렴하게 장기간 안정적 거주가 가능한 공공지원주택도

청년층 외 일반가구에게 총 14만호 공급(부지확보 기준)

2) 주거급여 지원대상 및 지원금액 확대 등 기능 강화

□ (지원대상 확대) 기초생활보장 사각지대인 차상위계층의 주거비 경감을 위하여 소득인정액 기준 확대

ㅇ 소득인정액 기준을 중위소득 43%에서 `20년까지 45%로 확대*하고, 부양의무자 기준을 폐지(’18.10월)하여 54.7만가구 추가지원

(’16년 81.1만 가구 → ’21년 이후 135.8만 가구 지원)

* (’17년)1인가구: 71만원→ (’18년)72만원→(’20년)약 77만원

□ (지원금액 상향) 최저주거면적의 민간임차료를 반영하여 기준임대료 급여수준을 단계적으로 현실화(지원금액 ’16년11.2만→’18년12.2만원)하고,

* 그간 임차가구의 기준임대료는 3년간의 주택임차료상승률을 적용(2.4~2.5%)

’18년은 ’17년 대비 2.9~6.6% 인상하고, ’19년 이후에도 단계적 인상 추진

ㅇ 맞춤형급여 개편(’15년) 이후 건설공사비 상승비를 반영하여 보수한도액을 8% 상향 조정하여 수선 지원(’18년~)

□ (종합생활지원 실시) 수급자 중 취약가구 정기방문․상담, 자활․건강․교육 지원 프로그램 운영 등 종합 복지서비스 지원 연계

□ (주거빈곤가구 지원사업 신설) 주거급여 사업에 아동 빈곤가구 주거환경 개선 등 극빈계층에 대한 별도 지원사업 신설 검토(’19년)

* 저소득 한부모 가정 등의 임차료 체납으로 인한 퇴거위기 해소 및 주거환경 개선 등

3) 서민․실수요자를 위한 금융지원 강화

□ 정책모기지 개편

ㅇ 무주택 서민․실수요자의 내집 마련을 지원하기 위해 정책모기지 개편 (’17.12, 개편 방안 발표)

* (현행 정책모기지) 디딤돌 대출(국토부), 보금자리론, 적격대출(금융위)

ㅇ 소득이 낮은 서민․실수요자에 대하여 금리 인하 등 혜택을 확대하는 등 정책모기지의 공공성․효과성 강화 추진

□ 자산기준 도입

ㅇ 주택도시기금 구입․전세자금 대출요건에 자산기준을 도입하여 지원이 절실한 실수요자에게 집중 지원(’19년 중)

ㅇ 자산확인 및 대출절차 간소화(신분증만 있으면 기금 대출 가능)를 위해 기금 시스템과 사회보장시스템(행복e음)을 연계(HUG가 통합수행)

□ 유한책임대출 확대

ㅇ 대출자의 상환부담을 낮추고 가계 건전성 강화를 위해 단계적으로 유한책임대출*을 모든 기금대출로 확대(‘18.7)

* 채무자 원리금상환 책임을 저당권이 설정된 해당주택으로 한정

- 소득 3천만원이하의 디딤돌대출자에게 허용하는 유한책임대출을 1단계 소득 5천만원까지(‘17.12), 2단계 전소득구간(‘18.7)으로 확대

- 디딤돌 대출이 선도적으로 추진하고, 단계적으로 다른 정책모기지 및 민간대출까지 확대 추진

* 디딤돌대출 적용대상 확대(‘17.12) → 정책모기지 전반으로 확대(‘18년) → 민간으로 단계적 도입(‘19년)

4) 취약계층에게 임대주택과 NGO 서비스 연계 제공

□ 임시거처가 필요한 가구 ☞ 긴급지원주택 도입

ㅇ (현황) 공공임대주택은 입주자 선정 절차 등에 따라 파산 등 불의의 상황으로 거리로 내몰린 가구에게 신속한 거처 제공 곤란

* 가출 청소년 쉼터, 가정폭력 피해여성 쉼터 등 임시거처 시설이 일부 운영 중

ㅇ (개선) 매입임대 공가 등을 활용하여 취약계층에게 긴급지원주택 (임시 거처)을 제공(청소년 쉼터, 여성쉼터 등과 연계하는 방안도 추진)

- 수요가 많은 지역은 별도의 긴급지원주택을 고정적으로 확보하고, 지자체․NGO 등과의 협업을 통해 운영(서대문구 징검다리주택 사례)

* 저소득층의 주거환경 개선을 위해 도배·장판 등을 지원하고, 가전제품·이불 등 주거물품을 제공하여 긴급지원주택에 안정적으로 정착하도록 지원

☞ P.38 지진 등 재난으로 인한 피해주민을 위한 임시거처 제공과 연계

□ 非주택 거주자 ☞ 취약계층 주거지원사업 활성화

ㅇ (현황) ’03년부터 LH와 NGO가 협력하여 쪽방 등 非주택거주자에게 주택과 자활서비스를 제공하는 주거지원 사업을 시행 중이나,

- NGO 등 운영기관의 재정여건이 열악하여 활성화에 한계

* NGO가 노숙인․쪽방 거주자 등 위험에 노출된 환경에서 생활하는 非주택 거주자를 발굴하여 LH의 임대주택에 입주하게 하고, 필요한 서비스 제공

☞ 지원실적(호) : (’10)603 (’11)844 (’12)521 (’13)584 (’14)610 (’15)989 (’16)1,070

ㅇ (개선) NGO 등 운영기관에 대한 운영비 등 지원 방안을 마련하여 참여를 활성화(’18년)하고,

- 입주자가 자립한 후에는 일반 공공임대주택으로 전환 이주하여 NGO가 추가적으로 수혜자를 발굴할 수 있는 선순환 체계 구축

- 매입 전세임대 위주에서 주거 여건이 양호한 건설임대 공급도 활성화하고, 시세를 고려하여 전세임대의 지원단가를 상향(’18년)

* 수도권 6,000→8,500만원, 광역시 6,000→6,500만원 등 일반전세임대 수준으로 확대

- 운영기관을 선정하는 주거복지재단에 대한 지원 및 역할 강화가 필요하며 이를 위해 LH의 출연금 확대 및 인력 보강 검토

< 참고 : 취약계층 주거지원 사업 >

ㅇ (개요) 최저주거기준에 미달되고 위험에 노출된 환경에서 생활하는 비주택 거주자에게 저렴한 매입․전세임대주택 등을 지원

ㅇ (입주자격) 시장등 또는 법무부장관이 주거지원이 필요하다고 인정한 자 중 전년도 도시근로자 월평균소득의 50% 이하인 무주택 세대구성원

- 아울러 비닐하우스․쪽방 등 非주택 거주자에 대한 주거실태조사

(’18.3월 완료 예정) 결과를 토대로 별도의 지원방안 마련(’18년 중)

□ 중증장애인 ☞ 주거약자용 주택 우선 공급

ㅇ (현황) 장애인․고령자에 대한 주거약자용 주택 입주자 선정시

부양가족수, 해당지역 거주기간을 기준으로 입주자를 선정하여,

- 장애등급이 높은 중증장애인이 우선 공급받기 어려운 구조

ㅇ (개선) 주거약자용 주택이 중증장애인에게 우선 공급될 수 있도록

선정기준에 장애등급 포함(’18년)

□ 아동이 있는 빈곤가구 지원

ㅇ (공공임대 공급기준 개선) 매입·전세임대 다자녀 가구에 대한 가점을 미성년자녀 수에 따른 가점으로 개선하여 아동가구 우선입주 지원

* (현재) 3자녀 이상 1점 → (개선) 미성년 3자녀 이상 3점, 2자녀 2점, 1자녀 1점

ㅇ (전세임대 무상지원) 소년소녀가장 등 보호대상아동의 주거안정을 위하여 대상 가정에 무상으로 전세임대주택 지원(연간 1천호 수준)

- 보호기간동안은 무상지원, 자립지원기간(보호종결 후 5년)에는 50% 저렴하게 지원(현재는 만 20세까지 무상지원) (’18년)

- 찾동*․아동자립지원센터** 등과 협업하여 복지서비스 제공

* 주민센터마다 배치된 우리동네 주무관, 복지플래너, 방문간호사 등이 취약계층을 직접 찾아가 복지서비스 제공(100대 국정과제에 포함)

** 보호아동·보호종결아동의 자립역량강화 및 자립실현을 목표로 프로그램 지원

ㅇ (취약계층 지원사업 확대) 아동이 있는 최저주거기준 미달가구를 주거지원사업 입주대상에 추가(보증금 50만원 수준으로 거주 가능)

ㅇ (주택자금 지원 확대) 일정소득 이하(연소득 2천만원 이하) 가구 중 2자녀 이상 가구에 대한 버팀목 전세대출 금리 0.2%p 우대(’18년)

ㅇ (소액 주거비 대출) 비영리 재단 등을 활용하여 저소득 한부모 가정․조손가정 등에 대한 무이자 긴급주거비 대출 추진(’19년)

□ 그룹홈 활성화

ㅇ (현황) NGO 등에게 공공임대를 공급하여 사회적응이 어려운 취약계층이 가족과 같은 환경에서 공동 거주하도록 지원

ㅇ (개선) 법인 외에 개인이 운영하는 그룹홈에도 임대주택을 지원하고, 5인 이상 그룹홈에는 85㎡를 초과하는 전세임대주택도 지원(’18년)

* 現1.05억원이나, 85㎡ 초과는 1.5억원까지 상향

- 일정요건의 그룹홈 생활자에게 주거급여를 지급하는 방안도 검토(’19년)

5) 재난․재해 피해주민 주거 지원

□ 임시 거처 제공

ㅇ (긴급지원주택 활용) 취약계층을 위한 긴급지원주택(P.35 참조)을 재난․재해 등으로 임시거처가 필요한 피해주민에게도 지원

* 포항 지진 피해주민의 경우 전기세․수도세․난방비 등 관리비만 부담하고, 임대료의 50%는 LH, 나머지 50%는 지자체가 부담(보증금은 무료)

ㅇ (전세임대 공급) 공가주택 등 旣확보한 긴급지원주택이 부족할 경우 LH가 기존주택을 임차하여 피해민에게 재임대

* 재난․재해 피해주민은 소득 자산에 무관하게 지원

ㅇ (모듈러주택 활용) 긴급지원주택, 전세임대 등이 부족할 경우에 대비하여 모듈러주택(이동식 주택)을 비축하는 방안 검토

□ 파손주택 복구 지원

ㅇ (일반재해지역) 전파·유실 2,700만원, 반파 1,350만원

(단위 : 만원)

ㅇ (특별재해지역) 기금 융자금액을 최대 6천만원까지 확대 지원

* 전파․유실 : 기금 6,000만원 (호당 3,000만원× 60% + 호당 4,200만원 추가)

* 반 파 : 기금 3,000만원 (호당 1,500만원× 60% + 호당 2,100만원 추가)

□ 기존주택 소유자의 내진 보강 지원

ㅇ 내진 보강을 희망하는 주택 소유자에게 호당 4천만원(보강비 80% 수준)까지 주택도시기금을 융자(연 1.8%)해주고,

- 내진 보강을 실시한 건축물에 대해 재건축 또는 리모델링 시 용적률 인센티브를 부여하는 방안도 검토

2. 무주택 서민․실수요자를 위한 주택 공급 확대

< 추진 방향 >

◈ 무주택 서민․실수요자에게 시세보다 저렴한 분양가․임대료의 주택을 좋은 입지에 충분히 공급하여 주거비 부담을 경감

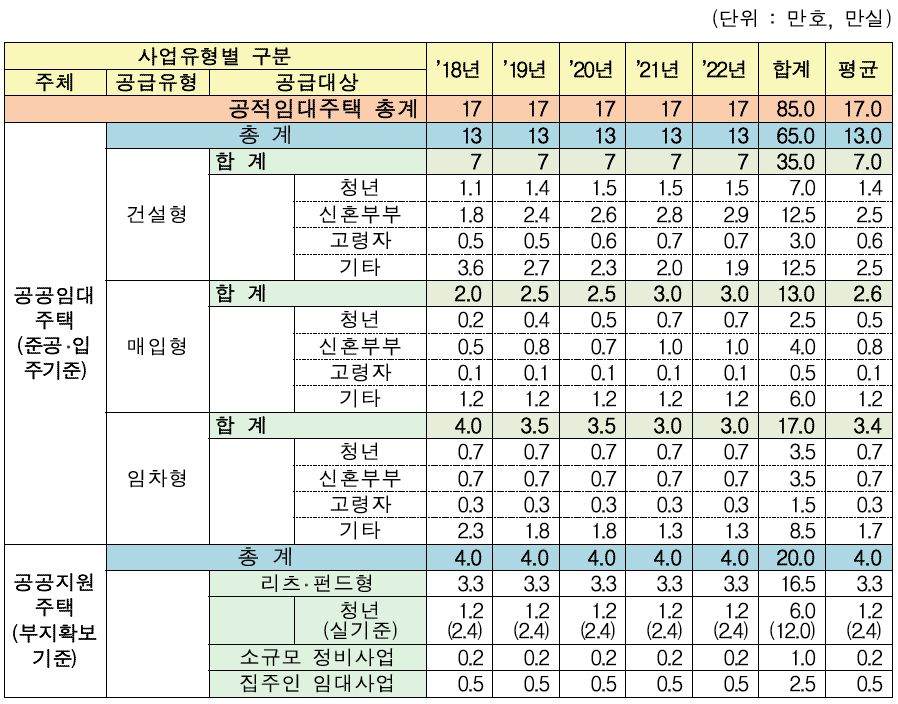

◈ 향후 5년간 총 100만호의 공공․공공지원 주택 공급을 추진하고, 수도권에 62만호 공급

ㅇ 공공임대주택 65만호(준공․입주기준) → 수도권 40만호

ㅇ 공공지원주택 20만호(부지확보 기준) → 수도권 12만호

ㅇ 공공분양주택 15만호(착공 기준) → 수도권 10만호

◈ 100만호 주택 공급을 위해,

① 旣확보된 공공택지(전국 77만호) 중 입지가 우수한 곳에 신혼희망타운 등을 조속히 공급

② 40여개 공공주택지구를 신규로 개발하고, 주거․지역전략산업 등이 복합된 스마트 시티로 조성

③ 도심내에서도 노후 공공시설 복합개발, 역세권 등 고밀도 활용, 기존주택 매입․임차 및 리모델링 등을 통해 공급 확대

◈ 향후 안정적인 주택수급 여건을 조성하기 위해 민간에 매각하는 공공택지의 공급물량도 수급현황을 고려하여 탄력 조정

2-1 공적임대 연 17만호 공급

기본 방향

◈ 무주택 서민의 주거비 부담 경감을 위해 공적 임대주택 공급을 대폭 확대하고, 수혜대상 확대 및 공공성 강화 추진

☞ ’22년 공적임대주택 재고 200만호, 재고율 9% 달성

1) 공공임대주택 연 13만호(총 65만호 공급)

연도별 공급계획

□ LH․지방공사 등 공공이 직접 공급하는 공공임대주택을 연평균 13만호(’18∼’22년 총 65만호) 공급(준공기준)하고,

* 연평균 공급물량 : 참여정부 7만호, 이명박정부 9만호, 박근혜정부 11만호

< 연간 공공임대주택 공급계획 (단위 : 만호) >

ㅇ 수요자의 생애단계별 맞춤형으로 공급

< 수요자별 공급계획 (단위 : 만호) >

공급방식별 공급계획

□ 건설형 연 7만호(총 35만호) 공급

ㅇ (유형별) 저소득층이 장기간 저렴하게 거주할 수 있도록 30년 이상

장기임대주택(영구․국민․행복)의 비중을 대폭 확대

< 건설형 유형별 공급계획 (단위 : 만호) >

- ’13~’17년 15만 수준(건설형의 50%)이었던 30년 이상 장기임대주택을

향후 5년간 28만호(건설형의 80%)로 확대하여 공급

* 공공주택지구內장기임대주택 최소비율(영구임대)을 15(3)%→ 25(5)%로

확대하고, 기존 지구의 계획변경을 통해 영구․국민임대 용지 확대 추진

ㅇ (택지별) 31.5만호는 공공택지를 통해 공급하고, 3.5만호는 도시

재생 등과 연계하여 수요가 있는 곳에 소규모 개발을 통해 공급

< 소규모 개발을 통한 공급계획 >

◇ 노후공공건축물의 복합개발을 통해 1만호 확보

◇ 도시재생 사업과 연계한 소규모 정비 등을 통해 7천호 수준 확보

◇ LH 보유토지, 국공유지 등 유휴부지를 활용하여 1만호 수준 확보

◇ 지자체 공모를 통한 부지 발굴을 통해 8천호 수준 확보

□ 매입형 연 2.6만호(총 13만호) 공급

ㅇ 기존 다가구 주택 매입 이외에 노후주택 재건축, 재정착 리츠 등 다양한 방식 도입

- (노후주택 재건축) 기존 다가구주택 매입방식 외에 노후 단독주택 등을 매입하여 소형 임대주택으로 리모델링 재건축하는 방식 활성화

- (재건축 주택 매입약정) 민간 사업자가 노후주택 등을 재건축하면 LH가 이를 매입한다는 사전약정을 제공

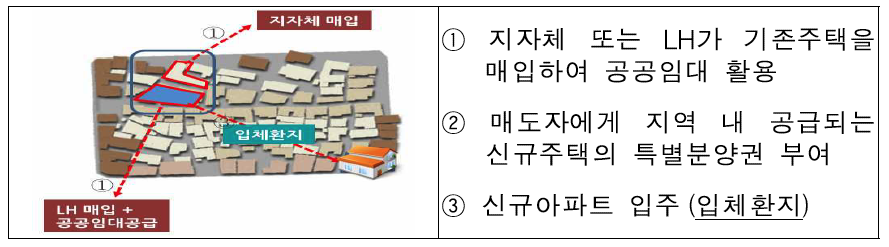

- (노후주택 입체환지) 노후주택을 매입하여 공공임대로 공급하고, 매도인(1주택자)에게는 지역 내 신규 분양주택을 특별공급

* 투기방지를 위해 1주택자인 경우에만 특별분양권을 부여하고, 매도인의 주거 안정을 위해 필요시 신규 분양주택 입주시까지 지역 내 공적임대 주택에 대한 우선입주권도 부여(지자체 협업)

☞ 도시재생 뉴딜사업과 연계하여 구체적인 실행방안 마련

- (재정착리츠) 정비사업의 조합원 포기물량을 기금․LH가 출자한 리츠가 매입하여 구역 내 기존주민․취약계층에게 공공임대로 공급

* 정비사업 임대주택 의무공급 및 용적률 완화에 따른 공공임대와는 별개

☞ 기추진 중인 뉴스테이 연계형 정비사업 중에서 시범사업 추진

* 조합원 = 분양선택 조합원(분양후 미계약 포함) + 분양포기 조합원(현금청산)

□ 임차형 연 3.4만호(총 17만호) 공급

ㅇ 기존 방식과 함께 집주인↔LH 간 8년 이상 계약시 집 수리비를 보조하여 장기임대를 유도하는 집수리 연계형을 새롭게 도입

* 최대 8백만원 범위에서 세입자 주거공간, 난방, 화장실, 주방 수리비 지원

2) 공공지원주택 연 4만호(총 20만호) 공급

공공지원주택 개념 ☞ P.46 민간임대주택 체계 개편 참조

□ 민간이 소유권을 가지고 있으나, 공공의 지원을 받아 초기임대료․ 입주자격 등에 있어 공공성을 확보한 임대주택

* 유럽 등에서는 사회적 임대주택(social rental housing = 공공임대주택 + 공공 지원을 받아 저소득층에게 저렴하게 공급하는 민간임대주택)의 재고를 관리

ㅇ 기금 출융자, 용적률 완화 등 지원을 받아 건설 또는 매입하거나, 국․공유지 또는 공공택지에 건설되는 임대주택으로,

ㅇ 임대기간(8년 이상), 임대료 인상 제한(연 5%), 초기임대료(시세 미만), 입주자격 제한(무주택자 우선공급, 정책지원계층 특별공급)의 규제 적용

사업방식별 공급계획

< 연간 공공지원주택 공급계획 (부지확보 기준, 만호) >

* 여건에 따라 민간이 공급하는 공공지원주택 공급 목표 달성이 어려울 경우 공공임대(매입․임차형) 물량 확대를 통해 공적 임대 17만호를 차질 없이 공급

□ 기존 기업형 임대리츠․펀드 방식 : 매년 3.3만호

ㅇ 도심 내 교통이 편리한 지역을 중심으로 매년 3.3만호를 공급하고, 이중 1.2만호(=2.4만실)를 청년 공공지원주택으로 공급

(청년 공공지원주택 ☞ P.11 청년 맞춤형 임대주택 공급방안)

□ 소규모 정비사업 활용방식 : 매년 0.2만호

ㅇ 가로주택정비사업 등 소규모 정비사업을 활용하여 저층 단독 주택지 內공공지원주택을 매년 2천호 공급

ㅇ 이를 위해 소규모 정비사업 추진시 연면적의 20% 이상을 공공지원 임대주택으로 공급할 경우 인센티브 제공

- (건축규제 완화) 빈집특례법(’18.2월 시행)에 따라 용적률을 법정 상한까지 완화하고, 대지 조경․건폐율 산정기준․층고 제한 등 완화

- (기금지원) 사업비의 70%까지 융자하고 필요시 금리 인하 검토

* 일반 소규모정비 사업은 사업비의 50%까지 2% 융자

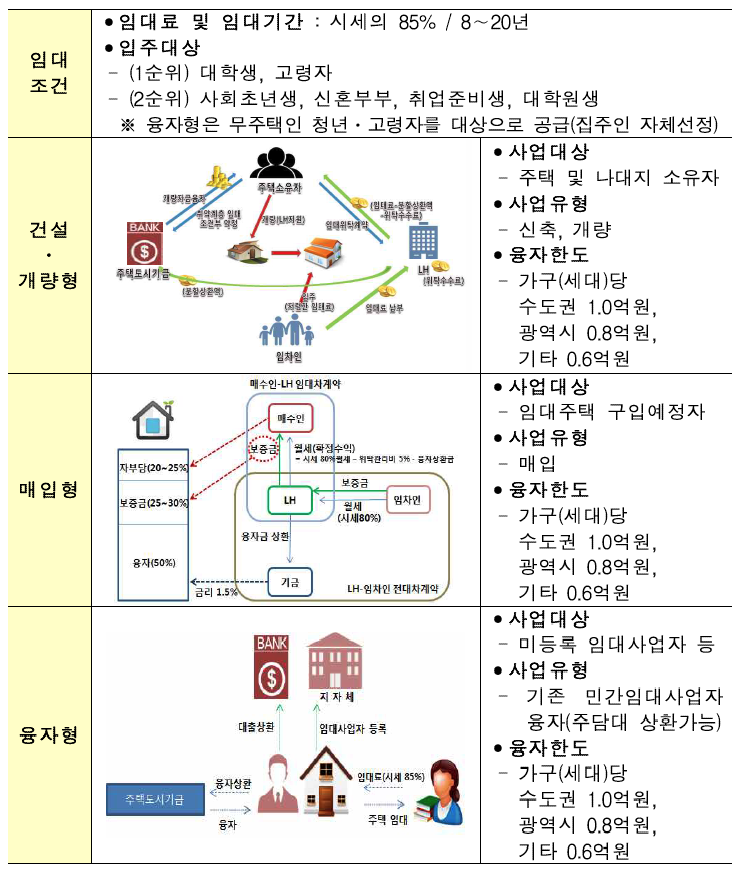

□ 집주인 임대사업방식 : 매년 0.5만호

ㅇ 집주인이 기존주택을 재축․개량․매입하여 청년․고령층에게 저렴하게 임대(시세의 85%)하는 집주인 임대사업을 통해 연 5천호 공급

ㅇ 기존 건설․개량형 및 매입형에 대한 기금 지원을 강화하고, 융자형 사업모델 신설 및 사업대상을 확대하여 활성화 추진

- (기금지원 확대) 다가구주택에 대한 기금 대출한도 산정기준을 戶당에서 가구당으로 개편하여 지원 확대

* 건설개량: 호당 3억 → 가구당 수도권 1.0억, 광역시 0.8억, 기타 0.6억

매입임대: 호당 4억 → 가구당 수도권 1.0억, 광역시 0.8억, 기타 0.6억

- (융자형 신설) 집주인이 현재 임대주택으로 공급하고 있는 경우에도 저리의 기금 융자(1.5%)를 지원함으로써 공공지원주택으로

전환하여 임대료 인하 및 임대기간 연장 유도

* 기금융자 한도 : 가구당 수도권 1.0억, 광역시 0.8억, 기타 0.6억

- (사업대상 확대) 청년층 수요가 많은 도심지역에 양질의 공공지원 주택을 공급하기 위하여 주거용 오피스텔도 사업 대상에 포함

참고 1 민간임대주택 체계개편 및 공공지원주택

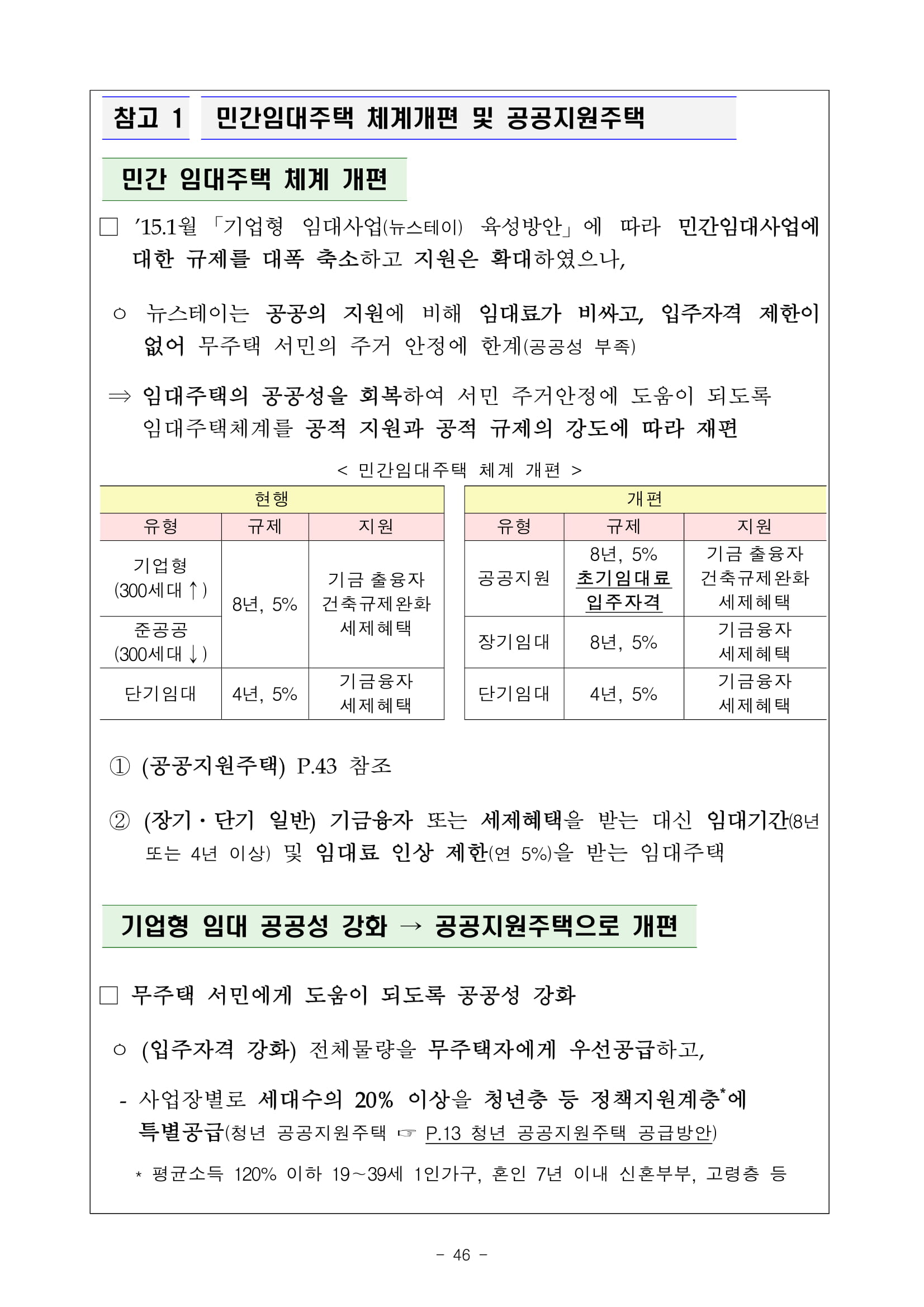

민간 임대주택 체계 개편

□ ’15.1월「기업형 임대사업(뉴스테이) 육성방안」에 따라 민간임대사업에 대한 규제를 대폭 축소하고 지원은 확대하였으나,

ㅇ 뉴스테이는 공공의 지원에 비해 임대료가 비싸고, 입주자격 제한이 없어 무주택 서민의 주거 안정에 한계(공공성 부족)

⇒ 임대주택의 공공성을 회복하여 서민 주거안정에 도움이 되도록 임대주택체계를 공적 지원과 공적 규제의 강도에 따라 재편

< 민간임대주택 체계 개편 >

① (공공지원주택) P.43 참조

② (장기․단기 일반) 기금융자 또는 세제혜택을 받는 대신 임대기간(8년 또는 4년 이상) 및 임대료 인상 제한(연 5%)을 받는 임대주택

기업형 임대 공공성 강화 → 공공지원주택으로 개편

□ 무주택 서민에게 도움이 되도록 공공성 강화

ㅇ (입주자격 강화) 전체물량을 무주택자에게 우선공급하고,

- 사업장별로 세대수의 20% 이상을 청년층 등 정책지원계층*에 특별공급(청년 공공지원주택 ☞ P.13 청년 공공지원주택 공급방안)

* 평균소득 120% 이하 19~39세 1인가구, 혼인 7년 이내 신혼부부, 고령층 등

ㅇ (초기임대료 규제) 초기임대료를 시세의 90~95%로 책정하고, 특별공급물량에 대해서는 시세의 70~85% 적용

ㅇ (재정착에 기여) 뉴스테이 연계형 정비사업은 입주자격․임대료 규제 외에 일부 물량을 기존주민을 위한 임대주택으로 공급(재정착리츠)

ㅇ (장기임대 유도) 토지임대, 용적률 상향 등을 통해 임차인이 8년 이상 장기적으로 거주할 수 있는 방안 마련(’18년)

□ 공적 지원은 공공기여 정도에 따라 합리적으로 조정

① (과도한 특례 폐지) 민간사업자의 개발제한구역 해제 제안권을 폐지하고, 공공임대용지의 민간임대용지 전환을 불허

② (기금 융자금리 조정) 융자금리를 공공임대주택보다 높은 수준으로 조정(기추진중인 사업은 기존금리 적용)하고,

- 청년 1인 가구 지원을 위해 소형주택에 대한 지원 강화

< 민간임대 건설․매입자금 융자금리 변경(안) >

* 공공지원의 경우 8년 이후 계속 임대시 매년 0.1%p(최대 1%p) 금리 인하

② (택지공급 제도 개선) 공공택지 공급가격을 감정가격으로 조정

(기존 조성원가)하고,

- 청년․신혼부부 등 정책지원계층에 특별공급하는 공공지원주택에 대해서만 해당 물량만큼 조성원가로 공급

- 공공지원 임대 촉진지구 지정시 전체 주택건설호수의 20% 이상을 공공임대용지로 공급하고 신혼희망타운 용지도 확보

③ (공공기여) 공공지원주택에 대해서만 용적률 상향 등 인센티브를 부여하고, 이 경우 공공임대 기부채납 등 공공기여 의무화

- 1) 용적률 상향분 전체를 청년 등 정책지원계층에 특별공급하거나,

- 2) 지역별 여건에 따라 용적률 상향분의 50%에 대해 공공임대로 기부채납 또는 그에 상응하는 금액을 현금으로 납부도 가능

□ 종전 뉴스테이(53개 지구 7.8만호)는 제도개선 방안을 최대한 반영

ㅇ 무주택자 우선공급은 모든 사업장에 적용하고,

ㅇ 기투위 심사 前인 사업장에 대해서는 청년주택 20% 이상 공급 및 임대료 인하를 반영하고, 심사가 완료된 사업장이라도 사업자와 협의하여 공공성 강화방안 적용 추진

- 택지 공급 前으로 사업자가 정해지지 않은 과천주암 등 7개 촉진지구는 제도개선안을 전부 반영하여 사업자를 공모 (참고)

☞ 제도개선 반영한 종전 뉴스테이에 `22년까지 청년주택 총 1.5만실 입주

ㅇ 정비사업 연계형은 전면철거를 반대하는 주민들의 요구를 고려하여 필요시 주민의결 등을 거쳐 뉴스테이 추진을 철회할 수 있는 절차 마련

- 재정착리츠 방식을 도입하는 방안도 사업자와 협의하여 추진

* 법인세법에 따른 투자회사 등 기금이 출자하지 않는 다양한 사업구조 검토

참고 2 기존 뉴스테이 사업장 공공성 강화 적용 사례(촉진지구)

1) 주택공급계획 변경

ㅇ 공공지원주택을 50% 이상 확보하고, 공공지원 물량의 28%를 청년에 특별공급, 신혼희망타운도 1만호 반영(공공임대도 20% 이상 공급)

2) 청년지원 강화를 위한 토지이용계획 개선(과천 주암지구)

ㅇ 촉진지구에 민간임대주택 이외에 청년일자리 창출을 위한 각종 청년지원시설(창업, 취업, 교육 등) 설치․운영

참고 3 공적임대주택 17만호 공급계획

참고 4 도시재생과 연계한 공공임대주택 공급방안

◇ 도심내 임대주택을 확보하고, 서민들이 외곽으로 내몰리는 현상을 완화하기 위해 도시재생과 연계하여 공적 임대주택을 공급하되,

- 도시재생 사업이 지역 주택시장을 자극하지 않는 범위에서 추진

1) (노후주택 입체환지) 노후주택을 매입하여 공적임대로 공급하고, 매도인에게는 지역 내 신규 분양주택의 특별분양권 부여(P.42참조)

* 기존주택 매입임대, 공공리모델링 등 기존 LH 매입임대 프로그램 활용

ㅇ 투기방지를 위해 1주택자인 경우만 매입 후 특별분양권을 부여

ㅇ 매도인의 주거안정을 위해 필요시 신규 분양주택 입주시까지 지역 내 공공 임대주택에 대한 우선입주권도 부여(지자체 협업)

2) (노후공공청사 복합개발) 노후 공공청사를 공공청사, 공공임대, 국공립 어린이집 등으로 복합 개발(P.12, P.41 참조)

* 주택도시기금이 공공임대 건설단가를 지원하고, 공공청사 건축비는 수익시설 임대료 등으로 충당(LH 등이 공공청사 건축비를 선투자)

ㅇ (추진방안) 총 2만호를 발굴․추진하고 ’22년까지 1만호 준공

- (선도사업) 오류동 주민센터(구로구) 등 11곳 선정

- (대상지 발굴) 전국 노후공공청사 및 지자체 공모를 통해 후보지 발굴 후 사업성․임대주택 수요 등을 고려하여 선정

ㅇ (제도개선) 건축기준특례 부여 등을 위해 공공주택특별법령 개정

* (法) 노후청사 복합개발시 용적률, 건폐율 등 특례적용(’17.10.24 시행)

(令) 국유재산 개발․관리 전문기관인 캠코를 공공주택 사업자로 지정

3) (리모델링․재건축 활성화) 주거지역의 노후 단독주택 등을 매입하여 1∼2인 가구를 위한 소형 임대주택으로 리모델링 재건축(P.41참조)

* ’16년 도입하여 연 2천호 추진 중이나, 실제 공급(준공) 실적은 없음

ㅇ (개선방안) 기존 방식을 활성화하면서 민간이 노후주택을 재건축하는 경우 LH가 사전에 매입약정을 제공하는 방식도 신규 도입하여 추진

⇒ 올해부터 본격 매입․착공을 추진하여 내년부터 입주

4) (집수리 연계형 장기전세임대) 전세임대를 8년 이상 장기계약 하는 경우 집주인에게 수리비를 보조하여 장기 임대 유도(P.42참조)

ㅇ (추진방안) 주택의 노후도 등에 따라 수리비 차등지원

- (보조금) 노후도, 계약기간에 따라 차등하되 최대 8백만원 지원

- (보조범위) 세입자의 주거공간 공사를 원칙으로 하고, 생활편의 증진을

위한 난방․화장실․부엌 등 수리비 지원

- (보증금 인상제한) 수리비 보조를 받은 주택의 보증금 인상을 제한

⇒ ’18년까지 세부 추진방안을 마련하고, 도시재생사업과도 연계 추진

2-2 분양주택 공급 확대

기본 방향

◈ 분양가상한제를 적용하는 분양주택 공급을 확대하고, 확대되는 물량은 수도권 등 수요가 많은 지역 위주로 공급

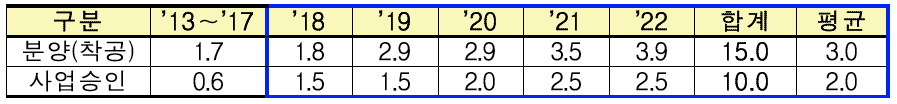

1) 공공분양주택 분양물량을 연평균 3.0만호로 확대

□ 공급현황

ㅇ ’13~’17년 공공분양주택 연평균 분양(착공)물량은 1.7만호 수준으로,

- 분양(착공) 물량 확대가 없을 경우 현재 연 2만호 수준인 입주(준공) 물량이 ’21년부터 2만호 이하로 감소할 전망

□ 공급 확대방안

ㅇ 신혼부부 등 무주택 실수요자가 저렴한 비용으로 내 집을 마련할 수 있도록 공공분양주택 분양(착공)물량을 연평균 3만호로 확대하여,

- 입주(준공)물량을 ‘21~22년 2.5만호, ’23년 이후 3만호 수준으로 제고

* 이를 위해 공급물량 확대를 위해 공공주택지구 내 공공분양주택 공급비율을 15% 이하에서 25%로 확대(공공임대주택 비율은 유지)

< 공공분양주택 공급 계획(만호) >

※ LH의 단계적 후분양 도입방안 마련 후 분양시기 일부 조정 예정

- 추가물량은 신혼희망타운과 연계하여 수요가 많은 서울 주변 GB 등 신규 택지 물량을 활용하여 수요가 많은 곳에 집중 확대

ㅇ 다자녀 가구 등 수요를 고려하여 전용면적 60~85㎡ 공공분양 공급도 허용(’14년 이후 전용 60㎡ 이하만 공급)

* 노부모 부양 특별공급(5%) 및 다자녀 가구 특별공급(10%) 등 다인 가구 수요를 고려하여 공급물량의 15%이내에서 60~85㎡ 공급 허용(우선공급)

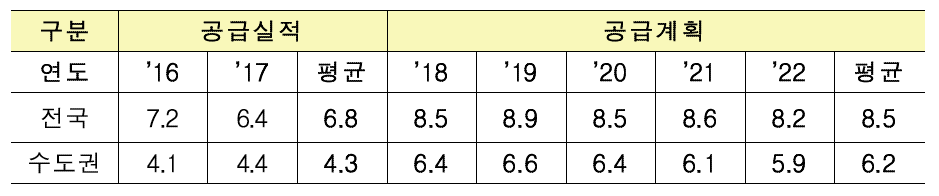

2) 분양가상한제가 적용되는 공공택지 공급 확대

□ 공공택지(민간분양주택 용지) 공급 현황

ㅇ ’16~’17년 연평균 민간분양용 공공택지 공급실적은 전국 6.8만호, 수도권 4.3만호 수준

□ 공공택지 공급 확대방안

ㅇ 민영주택도 실수요자에게 저렴하게 공급될 수 있도록 분양가상한제가 적용되는 공공택지 공급을 확대

- 향후 5년간 연평균 공공택지 공급을 전국 8.5만호 수준으로 확대하고, 특히 수도권에는 6.2만호 수준으로 공급물량 확대

* 실제 공급물량은 지역별 수급현황을 고려하여 탄력적으로 조정

< 민간분양주택용지 공급실적 및 계획(만호) >

【참고 : 후분양 활성화방안 기본방향】

□ (기본방향) 공공은 단계적 도입, 민간은 자발적 활성화

ㅇ 공공 : LH 공공분양에 대한 단계적 후분양 확대 방안 마련

ㅇ 민간 : 인센티브를 강화하여 업체의 후분양 선택을 유도

- 후분양 건설자금대출, 후분양 업체에 대한 LH 공공택지 우선공급 검토

□ (향후계획) 후분양의 장단점, 시장에 미치는 영향 등을 면밀히 검토,

’13~’22년 장기주거종합계획 수정계획에 포함하여 발표(’18.上)

2-3 안정적인 주택공급을 위한 택지 확보

□ 주택공급 확대를 위해 40여개 공공주택지구를 신규 개발

□ 택지 확보현황

ㅇ ’17년말 기준으로 지구가 지정되어 LH․지방공사가 ’18년 이후 공급할 수 있는 공공택지는 전국 총 77만호

< ’17년말 기준 공공택지 확보전망(만호) >

* (민간 매각용지) 미매각 기준, (공공 분양․임대용지) 미착공 기준

□ 택지 추가 확보계획

ㅇ 우수한 입지에 신혼희망타운 등 공공주택을 충분히 공급하고, 중장기적인 안정적 수급여건 조성을 위해 택지 추가 확보 추진

⇒ 40여개 공공주택지구를 신규로 조성하여 16만호 규모 택지 추가 확보

※ 추진중인 신규 공공주택지구 ☞ P.21 신혼희망타운 공급계획 참고

< 공공주택지구 조성을 통한 택지 확보계획(만호) >

☞ P.24 공공주택지구의 새로운 개발방향 참고

참 고. 수도권 주택 수급현황 및 공공부문 역할 강화

□ 수급 전망

ㅇ 수도권 입주물량은 `17년 29만호, `18년 31만호, ’19년 26.0만호 등 주택 추정수요*(약 21.6만호)를 크게 상회

* 제2차 장기주거종합계획에서 `18~`22년 수도권 주택수요를 약 21.6만호로 추정

< 수도권 입주물량 (만호) >

ㅇ 수도권의 주택사업 인허가 물량은 ’16년 34.1만호(서울 7.5만), ’17년*은 29.8만호(서울 9.8만)로, ’20년 입주물량도 수요 상회 전망

* ’17.9월까지의 인허가 물량(수도권 20.8만호, 서울 7.34만호)에 ’16년의 월별 인허가 실적의 비율을 적용한 수치

- 특히 도심내 정비사업의 경우 ’19년까지 예정된 관리처분인가 물량이 많아 향후 5년간 연평균 6.9만호 수준의 입주물량 확보 가능

□ 공공부문 역할 강화

ㅇ 수급 현황 및 전망은 안정적이나, 향후 노후주택 증가, 민간주택 공급 위축 등에 대비하여 수도권에 충분한 주택공급기반 구축

- ’18~’22년동안 공적임대․공공분양 100만호의 60% 수준인 62만호를 수도권에 공급하고, 민간주택용지 공급을 연 6.2만호 수준으로 확대

< 수도권 민간분양주택용지 공급실적 및 계획(단위:만호) >

- 또한, 18년 이후 가용한 수도권 공공택지도 55.6만호로 확대

* 17년말 기준 45.6만호 + 수도권신규공공주택지구 지정 10만호 추가

⇒ 수도권 주택보급률을 ’16년 98.2%(’16.10월)에서 ’22년 107% 내외로 상향

2-4 특별공급제도 개선

1) 특별공급제도 개선을 통해 다자녀 가구 등 정책배려계층 보호

□ 다자녀가구 특별공급 제도개선

ㅇ (현황) 미성년 3자녀 이상 다자녀가구에 특별공급(국민 15%, 민영 10%) 중이며, 경쟁발생시 배점*의 총점이 높은 가구 순으로 공급

- 자녀수의 배점이 낮고, 자녀수에 따른 점수 차등이 낮아 자녀가 많은 가구에게 주택이 먼저 공급되기 어려운 구조

ㅇ (개선) 미성년·영유아 자녀수가 많을수록 비례하여 가중 배점을 부여하고, 무주택기간 중 나이 기준을 삭제(’18.2월)

< 특별공급주택 입주자 선정기준 >

※ 동점자 처리 : ① 미성년 자녀수가 많은 자, ② 공급신청자의 연령이 많은 자

□ 특별공급 예비입주자 선정제도 도입 및 인터넷 청약 접수

ㅇ (현황) 특별공급은 청약신청접수 1일차에 현장 접수하고 분야별

(신혼부부, 다자녀, 노부모 부양 등) 신청미달 주택은 일반공급으로 전환

ㅇ (개선) 견본주택 등 현장에서의 특별공급 청약 접수를 일반공급과 같이 인터넷으로 신청할 수 있도록 개선(’18.2월)

- 사후 자격검증에 따른 부적격 당첨과 분야별 배정 주택수 대비 신청자 미달 주택에 대한 특별공급 통합 예비입주자 선정 공급

Ⅳ. 추진과제 실천을 위한 기반 구축

1 주거복지 강화를 위한 법․제도 정비

1) 주택임대차보호법을 주거복지 및 임대차시장 안정과 연계 관리

□ 주택임대차보호법을 주거․부동산정책과 연계하여 관리하기 위해 법무부와 국토부의 공동소관*으로 변경

* 주거․부동산 정책 반영이 필요한 조문 중심으로 공동소관

ㅇ 법무부는 임대인과 임차인의 법률관계 및 권리보호와 관련된 사항을 중심으로 관장하고,

- 국토부는 주택관련 전문성과 통계 인프라를 활용하여 임대차시장 안정․주거복지 강화와 관련된 부분을 담당

* 개인의 권리 중심으로 규율(사법) → 시장안정 및 주거안정 기능 강화

2) 주거실태조사의 신뢰성 제고 및 최저주거기준 현실화

□ (주거실태조사 개선) 조사 표본수 확대(현재 6만명)와 함께 통계청 인구주택총조사(5년마다 시행)의 연계 등을 통해 신뢰도 제고

* 공공임대주택 입주의향, 셰어하우스 입주 의향 등 새로운 주거지표 발굴․반영

ㅇ 비닐하우스․쪽방․고시원 등 非주택 거주자의 주거실태조사를 강화하여 非주택 거주자 지원방안 마련에 활용(~’18.3월)

□ (최저주거기준 개선) 평균적 주거수준 향상, 미달가구 감소 추이, 1인가구 증가 등 주거여건 변화를 고려하여 최저주거기준 개선

ㅇ 주거면적, 설비기준 외에 일조량, 층간소음 등 환경요소를 보다 구체화하여 최저주거기준에 반영 추진(’18년 중)

3) 공공임대 수요자 편의성 및 유지관리 강화

공공임대 수요자 편의성 강화

□ 공공임대주택 유형 통폐합

ㅇ (현황) 임대주택을 유형별 칸막이로 운영하여 입주기준, 임대료* 등을 공급자 중심의 기준으로 적용하여 수요자의 특성 반영 곤란

* (원가 기반) 국민 영구 분양전환 / (시세 기반) 영구(영세민) 매입 전세 행복

ㅇ (개선) 입주기준 및 임대료 체계 전반을 개편하고, 복잡한 공공 임대주택 유형을 중장기적으로 단계적 통합

ㅇ (계획) 연구용역(’18년) 등을 거쳐 ’19년부터 단계적 통합→’22년 완료

□ 대기자 명부제도 개선

ㅇ (현황) 지자체별 예비입주자 모집 및 관리방식이 상이*하여, 입주 신청을 일일이 확인해야 해 입주 시기 예측이 곤란

* 지역별로 LH․지방공사 물량을 통합 또는 개별 공급/입주자 모집 주기도 상이

* 영구임대 입주 대기자수 : (’13) 5만명 (’14) 4만명 (’15) 3.2만명, (’16) 2.9만명, 평균 대기기간 전국 15개월(서울 7개월, 인천 34개월, 제주 67개월)

ㅇ (개선) 임대주택 입주 가능 시기 예측, 입주 신청 편의성 제고를 위해 대기자 명부 운영방안 개선

- 사업자·지역별 예비 입주자 모집관련 표준모델을 마련하고, 장기적으로 공공임대 유형통합과 연계한 대기자 운영방안 마련

ㅇ (추진계획) 표준모델마련을 위한 연구(~’17.12) → 시범운영(’18.上)

□ 마이홈 포털 개선

ㅇ (현황) 마이홈포털 등에서 정부 주거복지정책, LH·지자체 임대 주택 정보를 제공 중이나 보다 생활 밀착형 정보 제공 필요

ㅇ (개선) 정부의 주거복지 프로그램 외에 이용자가 거주 중인 지자체의 주거복지 프로그램까지 맞춤형 정보제공하고

- 임대차 분쟁을 줄이기 위해 법령 정보와 분쟁조정기구 활용방법 등에 대한 온라인 교육 프로그램 제공

ㅇ (추진계획) 지자체 프로그램 정보 제공 및 교육 프로그램 신설(’18.下)

임대주택 거주비용 경감

□ 민간임대주택 임차료 증액제한 관련 제도 개선

ㅇ (현황) 민간임대주택 임대료는 연 5% 내에서 주거비물가지수 등을 고려하여 증액할 수 있으나, 일부 건설사의 과도한 증액 문제 존재

* 최근 5년간 전국 168개단지 연평균 증액률 2.94%, (ㅇㅇ 건설사) 4.2%

ㅇ (개선) 임대료 변경 신고를 사후에서 사전으로 전환, 조정 권고

등의 절차를 신설하고, 합리적 임대료 증액기준을 마련

ㅇ (추진계획) 사전신고 전환(’17.하), 개선방안 연구 및 법령 개정(’18.상)

□ 10년 공공임대 분양전환 방식 개선

ㅇ (현황) 10년 분양전환 공공임대주택의 분양전환 가격 산정방식에 대한 임차인의 개선요구가 지속

ㅇ (개선) 분양전환시 임차인과의 협의 절차 의무화, 분양전환을 받지 못한 임차인의 임대기간 연장 등을 통한 주거 안정성 확보

ㅇ (추진계획) 사전협의 의무화 등 관련법령 개정(’18.上)

공공임대주택 유지․관리 강화

□ 공공임대 DB 구축

ㅇ (현황) 공공임대 정보가 DB화 되어 있지 않아 효율적 활용에 한계

ㅇ (개선) 재고 공가 및 입주자 현황 등 정보를 전산화하고, 재공급 등 수급관리와 연계하여 효율성 강화

- 현재 개발 중인 ‘주택등록번호*’를 공공임대주택에 우선 도입하여 공공임대주택 관리 및 입주자 관리에 활용

* 개별 주택별로 고유번호를 부여하여 인허가, 거래, 멸실 등 주택의 생애주기별 관리(현재는 인허가시스템, 실거래시스템, 건축행정스템상 코드가 모두 상이)

ㅇ (추진계획) 공공임대 DB 시스템 구축(’19년)

□ 노후 영구임대단지 재건축

ㅇ (현황) ’20년부터 영구임대주택의 재건축 연한 30년 도래 시작

* LH가 보유한 19만호 영구임대 중 ’20∼’22년에 59개 단지 7.5만호가 30년 경과

ㅇ (개선) 도심에 위치한 중저밀(용적률 150~200%) 노후 영구임대단지를 재건축 하여 도심내 임대주택 공급 확대

- 중저밀 단지를 고밀로 재건축하여 기존 입주자를 수용하면서 청년․신혼부부 등을 위한 주택을 추가로 공급하는 방안 검토

* (사례) 캐나다 토론토의 리젠트파크는 슬럼화된 노후 임대단지를 정부․민간 주민 협력을 통해 임대 분양주택+상업 복지시설로 복합개발(’05∼’25년 단계별 개발)

- 재건축 이주수요에 대응하여 모듈러주택(P.38 참조) 활용방안 검토

⇒ 실태조사 등을 거쳐 개발 밀도, 주택유형, 이주대책 등 사업 모델을 마련(’18년)하고, 서울지역을 대상으로 시범사업 추진(’20년)

□ 기존 단지 유지․관리 강화

ㅇ 노후공공임대주택 시설개선사업을 안전 노후시설 개선 중심으로 재편하여, 화재예방 등 안전 관련 4대 분야 사업* 강화 시행(’18년)

* 노후시설, 생활안전, 전기시설, 교통안전

- ’16년 이후 단년도 사업으로 추진되어 온 개선사업의 지속성 확보를 위해 5년 단위의 기본계획 및 연도별 시행계획 수립 추진(~’18.12)

ㅇ 에너지 절감 그린리모델링 사업 추진을 통한 쾌적한 주거공간 제공 및 관리비 등 주거비용 경감

- 조명기구 LED 교체, 태양광 발전설비 보급사업(월 3,730원/세대 전기 요금 절감) 지속 추진, 단열창호 설치(난방비 절감) 등

ㅇ ‘내 집’이라는 인식 결여로 인한 임차인의 관리 소홀 및 깨진 유리창 법칙에 의한 악순환 방지를 위해, 입주민 참여형 관리문화 구축*

* 우수 관리 세대 단지에 인센티브 부여, 입주민 참여형 재임대세대 입주청소 등 공공임대주택 디자인 혁신을 통한 부정적 이미지 개선

□ ‘판상형 편복도 아파트’로 획일화 고착화된 임대주택에 대한 부정적 이미지를 극복하기 위해 다양하고 창의적인 특화설계를 지속 추진

ㅇ 공공임대주택 설계공모 연례화를 통해 임대주택에 대한 이미지를 ‘공공부문에 의한 주거디자인 선도’라는 새로운 패러다임으로 전환

ㅇ 수도권 고층 임대아파트에서 다세대 다가구 매입임대주택, 비도시 지역의 저층 타운하우스형 임대주택까지 다양한 주택유형에 대해,

- 대형설계회사, 소형아뜰리에, 신진건축가 등 다양한 설계주체의 아이디어 공모 및 설계 참여 도모

2 협력적 주거복지 거버넌스 구축

1) 정책 체감도 제고를 위한 주거복지 전달체계 확충

□ (지자체) 지자체의 주거복지 역량강화를 위해 인센티브 등을 통해 시군구 내 주거복지 전담인력 및 조직 확대 지원

* 주거빈곤가구 지원사업 공모(예산지원)시 전담조직·센터가 설치된 지자체 우대

** 지자체 주거복지 정책 추진노력을 지자체 평가지표에 반영하는 방안 검토

ㅇ 취약가구 발굴 및 상담 기능 강화를 위해 읍면동 주민센터 주거 복지 담당자에 대한 교육 제공

* 마이홈센터를 활용해 주거복지 프로그램, 주거 관련 법률․금융 정보 교육

□ (주거복지센터) 지자체 특성에 맞는 주거복지센터 표준모델(도시형/농어촌형)을 구축(’18년)하고, 시범사업(’19년)을 통한 모범사례 확산

ㅇ 주거복지센터의 역량 강화를 위해 주거복지사 등 전문인력 확충 추진

* 현재는 국가주거복지센터(LH) 42개, 일부 지자체(서울시, 10개) 운영 중

ㅇ 센터와 지역․시민단체와의 협력을 강화하여 정부·지자체가 해결하기 어려운 주거취약 문제를 발굴하고 긴급 지원

* 주거빈곤가구 지원사업 및 민간재원을 활용한 빈곤아동가구 주거환경개선 등

□ (중앙정부) 중앙정부의 주거복지 정책 컨트롤 기능 및 정책역량을 강화하고, 지자체·민간과의 협력체계 구축

2) 임대주택 공급 활성화를 위한 지자체와의 협력 강화

□ 지역주민의 선호사업과 연계한 사업 추진

ㅇ 지역주민이 함께 이용할 수 있는 복지․문화시설이나 창업지원시설 등 지역주민 선호시설 또는 사업과 임대주택 사업을 연계

ㅇ 도시재생 뉴딜 사업 등 지자체가 선호하는 사업 선정 시에는 공공임대주택과 연계하면 가점 부여하는 방안을 활성화

□ 지자체의 권한․자율성 강화

ㅇ 지자체가 지역실정에 맞게 공공임대 입주자를 선정할 수 있도록 지자체의 입주자 선정권한 강화(’18.하)

ㅇ 임대주택 단지에 지역에 필요한 주민공동시설․사회복지시설을 설치․운영할 수 있도록 단지계획단계에서부터 지자체의 참여보장

* 100세대 이상 영구임대주택의 경우 의무적으로 사회복지관을 설치하도록 하고 있으나 지자체와 협의가 되지 않아 공실로 방치되는 사례가 다수

□ 지방재정 통제 합리화

ㅇ 일정 절차*를 거친 지자체 임대주택 사업에 대해 투자심사를 면제하고, 지방공사에 대한 중복 타당성검토를 면제하여 사업지연 방지

* 연차별 공급계획 수립, 후보지선정협의회 심의, 지구계획승인, 공모사업 선정 등

** 총사업비 200억 이상(시군구 100억) 사업에 대해 지자체는 투자심사(4개월 소요, 지방재정법)를, 지방공사는 타당성 검토(6개월 소요, 지방공기업법)를 받아야 함

□ 정부 재정지원 강화

ㅇ 임대주택 지원단가를 ’18년 3% 인상하고, 지속 현실화

* ’18년 정부 예산안 : 건설 7,420천원/3.3㎡(3%↑), 매입 호당 1.10억원(4.8%↑)

3) 사회적 경제주체에 의한 임대주택(사회주택) 공급 활성화

◇ 사회적 기업, 사회적 협동조합 등 사회적 경제주체를 임대주택 공급·운영주체로 육성하여 공공부문 지원의 사각지대 해소

☞ 사회임대주택 지원사항을 체계화한 법․제도 정비 및 자금조달 지원을 추진하고, 공공기관 협력형 시범사업을 통해 활성화 지원

사회임대주택 현황 및 문제점

□ (현황) 지자체․LH의 지원을 받는 소수 사회임대주택이 운영 중이나, 여건 미성숙 및 지원 부족 등으로 활성화에 한계

ㅇ 서울시의 지원을 받아 녹색친구들 등 사회적 경제주체(15개 업체)가 총 683호 공급하였으며,

- LH가 매입한 다가구 주택을 사회적 기업에게 임대하여 운영(246호)

- 그 외 리츠가 임대주택을 건설하고, 입주시점에 민간지분을 비영리

협동조합이 인수하여 임대운영하는 협동조합형 뉴스테이도 추진 중

* 현재 남양주 별내, 고양 지축 2개 지구, 1,030세대에 대해 사업 추진 중

< 참고 사회임대주택의 개념 >

ㅇ 사회적 경제주체*가 공급하거나 운영·관리하는 임대주택으로 민간임대의 거주불안을 보완할 수 있는 대안

* 사회적기업육성법상 사회적기업, 협동조합 기본법상 사회적 협동조합, 비영리법인 등 비영리 또는 최소한의 영리를 추구하는 민간주체

- 공공주택과 민간주택의 중간적 성격을 가지며, 민간주택에 비해 저렴한 임대료, 안정적인 거주가 가능하고,

- 공공주택에 비해 참여를 바탕으로 소규모·맞춤형 공급이 가능, 자생적 커뮤니티 형성을 통한 지역사회 활성화에 기여 가능

* 예) 지자체 등과 연계해 지역아동대상 학습지원 서비스 제공, 의료봉사 등

□ (문제점) 사회적 경제주체의 재정․신용도․사업수행능력 등이 부족하여 자금조달, 택지 확보, 사업 운영 등에 애로

ㅇ 특히 장기간 이용할 수 있는 안정적 자금 조달이 어려워 사회주택 취지에도 불구하고 임대료를 낮게 유지하기가 어려운 실정

* 서울시 사회투자기금이 사회임대주택에 지원(금리 연 2%)을 하고 있으나, 융자기간이 5년으로 짧아 상환시점에 시중은행 대출로 전환시 금리부담 증가

사회임대주택 활성화방안

□ (법․제도) 사회주택의 개념, 지원 관련 사항을 체계화하기 위해 민간임대특별법 등 관련 법령 개정(’18.上)

* 사회임대주택 정의 신설, 지자체 사회임대주택 지원센터 설치·운영, 사업자 교육, 경비 지원 등 지자체가 지원할 수 있는 별도 근거마련 등

□ (자금조달지원) 사회적 경제주체의 부족한 재정․신용․사업수행 능력․담보가치를 고려하여 기금 융자 및 보증 지원(’18.上)

ㅇ 최장 20년간 안정적으로 이용 가능한 저리의 기금 융자 도입

* 시공사 실적요건 배제, 신용등급 요건 완화(현재는 B-이하 업체 대출 제외) 등 병행

ㅇ 주택도시기금이 사회주택 허브리츠를 설립하여 개별 사업에 대한 출․융자 및 토지임대 등을 지원하는 방안도 검토

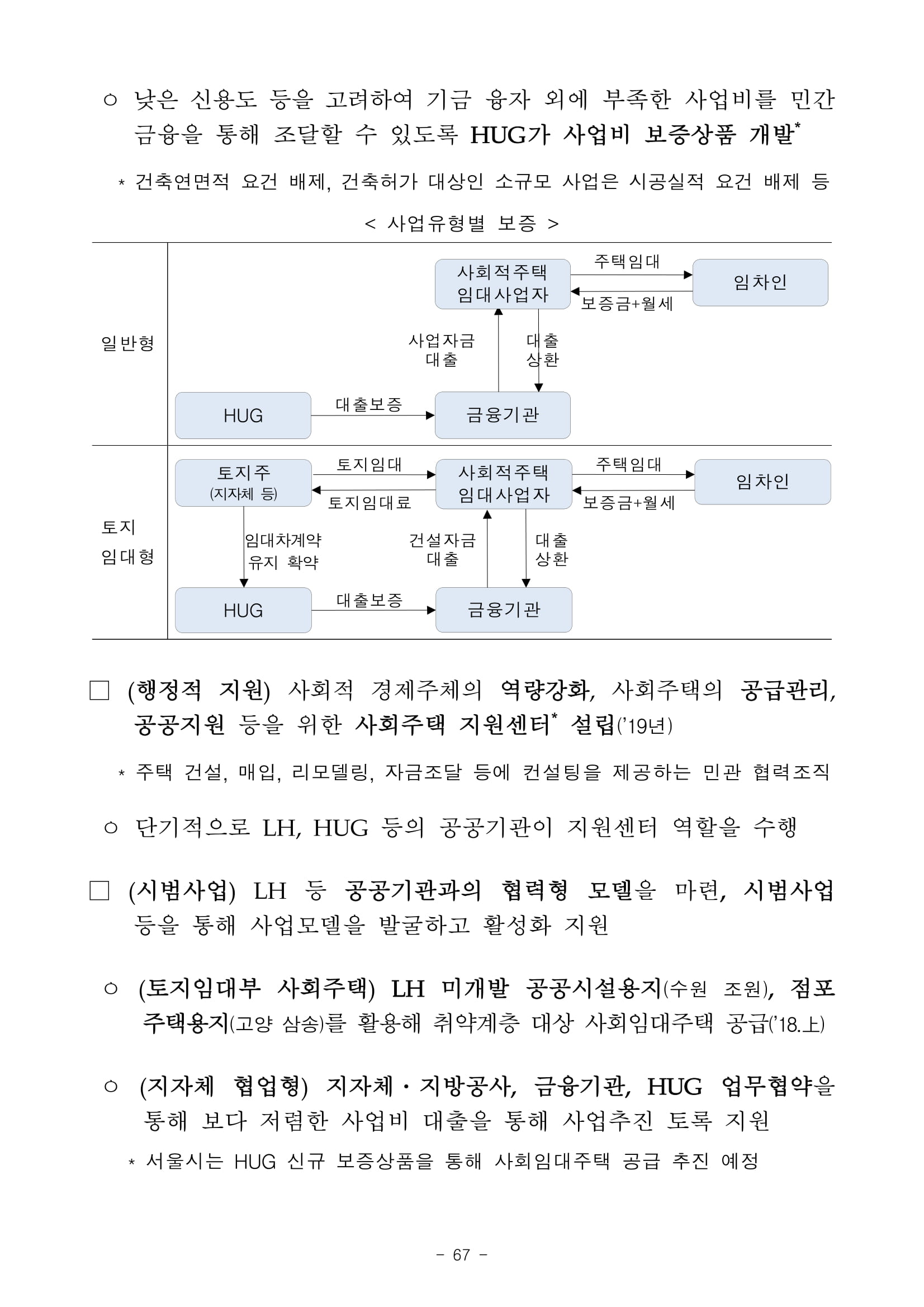

< 사회주택 허브리츠 운영구조 >

ㅇ 낮은 신용도 등을 고려하여 기금 융자 외에 부족한 사업비를 민간 금융을 통해 조달할 수 있도록 HUG가 사업비 보증상품 개발*

* 건축연면적 요건 배제, 건축허가 대상인 소규모 사업은 시공실적 요건 배제 등

< 사업유형별 보증 >

□ (행정적 지원) 사회적 경제주체의 역량강화, 사회주택의 공급관리, 공공지원 등을 위한 사회주택 지원센터* 설립(’19년)

* 주택 건설, 매입, 리모델링, 자금조달 등에 컨설팅을 제공하는 민관 협력조직

ㅇ 단기적으로 LH, HUG 등의 공공기관이 지원센터 역할을 수행

□ (시범사업) LH 등 공공기관과의 협력형 모델을 마련, 시범사업 등을 통해 사업모델을 발굴하고 활성화 지원

ㅇ (토지임대부 사회주택) LH 미개발 공공시설용지(수원 조원), 점포 주택용지(고양 삼송)를 활용해 취약계층 대상 사회임대주택 공급(’18.上)

ㅇ (지자체 협업형) 지자체․지방공사, 금융기관, HUG 업무협약을 통해 보다 저렴한 사업비 대출을 통해 사업추진 토록 지원

* 서울시는 HUG 신규 보증상품을 통해 사회임대주택 공급 추진 예정

4) 주거복지 로드맵 실행을 위한 공공기관의 역량 강화

□ LH 등 공공주택 사업자의 공공성 강화를 통해 서민 주거복지 강화

ㅇ (공적 기능 강화) 저소득 가구에 대한 주거복지 지원* 기능을 대폭 강화하고 수익성보다 공공적 역할을 확대

* ’22년까지 최대 100개(’17.8월 42개)까지 마이홈센터를 확대하고, 주거·사회 복지사 우선채용을 통해 주거복지 전문인력을 확보

ㅇ (공공주택 공급 활성화) 공적 임대주택 공급*을 지속 확대해 나가고, 입주자의 수요를 고려한 생애주기별 맞춤형 복지서비스** 제공

* 공공임대주택 공급 지속 확대, 집주인 임대 및 가로주택정비 등 공공지원임대 활성화

** 사회적기업과의 협업 등을 통해 공동육아를 통한 보육서비스, 교육소외계층

교육서비스, 취약계층 일자리 제공, 어르신 돌봄서비스 등 제공

ㅇ (사회적 책임 강화) 공공임대상가* 및 커뮤니티 공간을 사회적 경제주체의 안정적 경제활동 공간으로 제공하는 등 사회적책임 강화

* 주변 시세 50~80% 수준의 임대조건으로 공급하고, 안정적 경제활동 기간 보장

□ 주거복지 정책 실행을 위한 HUG의 공적 금융지원 강화

ㅇ (공공성 강화) 사회적 경제 주체 전용 신규 보증 개발, 전세보증금 보호 강화, 실수요자의 내집마련 지원 지속 등 공공성 확대

* 연내 사회적 경제 보증 전용상품 출시 및 지자체 등과 시범사업 착수, 전세금 반환보증 제도 개선, 구입자금 보증․기금 대출 등 실수요자 지원 강화

ㅇ (금융지원 강화) 주택도시기금 뿐만 아니라 민간의 자금을 활용한 임대주택 공급, 도시재생 활성화를 위한 다양한 금융보증 공급 확대

* 임대주택 PF보증, 사회적주택 금융보증, 도시재생 금융보증, 소규모 정비사업 보증 등 연평균 5조원 수준 공급

ㅇ (맞춤형 지원) 축적된 HUG의 전문성을 활용하여 금융지원 뿐 아니라 맞춤형 컨설팅, 사업 구조화 지원 등 패키지 지원을 강화

* 사업 발굴 및 금융 지원 창구 역할을 수행하는 지원 조직 운영 및 플랫폼 구축 추진(사회적주택금융지원센터, 도시경제금융지원센터)

3. 재원 확보방안

◇ 5년간 119.3조원(연평균 23.9조) 소요 ☞ ’17년 대비 연평균 4.9조원 增

(’13~’17년 16.3조원 대비는 연 7.6조 增)

◇ 주택도시기금 활용 강화 및 민간자금 활용을 통해 재원 충당

□ 소요 재원

ㅇ 5년간 총 119.4조원(예산 13.4조, 기금 106조), 연평균 23.9조원(예산 2.7조,

기금 21.2조)이 소요되어, ’17년 대비 연평균 4.9조원 추가소요

□ 재원 확보방안

ㅇ 주택도시기금 총지출(사업비) 규모를 지속 확대(’18년 증가율 12.6%)

* ’17.6월 주택도시기금 여유자금이 42조원 수준으로 지출 확대여력 충분

ㅇ 공적임대주택의 임대료를 유동화하여 민간자금을 임대주택 건설․

매입자금에 활용하는 등 임대주택 자금조달구조 다양화 검토

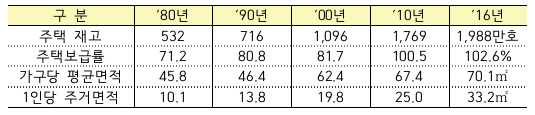

Ⅴ. 향후 추진계획

참고1. 생애단계별․소득수준별 지원방안

| 지원대상 | 지원내용 |

| 청년 | ㅇ 청년주택 30만실 공급 : 소형․일자리 연계형 임대주택(공공 임대 13만호, 공공지원 12만실) 25만실 및 기숙사 5만명 입주 ㅇ 우대형 청약저축 도입 : 29세 이하 연소득 3천만원 이하 무주택 세대주에게 최고 3.3% 금리적용, 5백만원 한도 비과세 ㅇ 맞춤형 전월세 대출 : 월세대출 한도확대(월 30→40만원), 1인가구 전세대출 연령제한 완화(25세→19세 이상) 등 ㅇ 정보 제공․교육 강화 : 마이홈포털 기능 강화, 대학과 연계 |

| 신혼부부 | ㅇ 임대주택 20만호 공급 : 혼인기간 7년 이내 신혼부부 및 예비 신혼부부에게 육아 특화형 임대주택 공급 ㅇ 신혼희망타운 7만호 공급 : 신혼부부가 저렴하게 구입할 수 있는 분양형 공공주택 7만호(수도권 4.7만호)를 공급 ㅇ 특별공급 2배 확대 : 국민․공공 15→30%, 민영 10→20% ㅇ 신혼부부 전용 대출 도입 : (구입) 1.2~2.1%, (전세) 1.70~2.75% |

| 고령층 | ㅇ 임대주택 5만호 공급 : 무장애 설계 적용․복지서비스 연계․홀몸 어르신을 위한 안심센서 설치 등 맞춤형으로 공급 ㅇ 연금형 매입임대 : LH가 고령자의 주택을 매입․리모델링 하여 청년 등에게 임대하고, 매각대금을 분할 지급 ㅇ 주택 개보수 지원 : 수선유지급여 추가 지원(50만원) |

| 저소득․ 취약계층 |

ㅇ 임대주택 41만호 공급 : 공공임대 27만호, 공공지원 14만호 ㅇ 주거급여 강화 : 소득인정액 기준상향, 부양의무자 기준 폐지 ㅇ 긴급지원주택 도입 : 거리로 내몰릴 위기에 처한 가구에게 매입임대 공가 등을 활용해 긴급지원주택(shelter)을 제공 ㅇ 非주택 거주자 지원 : NGO가 노숙인 등 수요자를 발굴해 LH의 임대주택과 자활서비스 제공하는 주거지원사업 활성화 ㅇ 중증장애인 지원 : 주거약자용 주택을 중증장애인에 우선공급 ㅇ 아동 빈곤가구 지원 : 보호대상 아동에 대한 전세임대주택 무상지원, 저소득 한부모 가정 등에 대한 소액 주거비 대출 ㅇ 그룹홈 활성화 : 취약계층이 가정과 같이 공동거주하도록 지원하는 그룹홈을 활성화하고, 주거급여 지급도 검토 ㅇ 재난 피해주민 지원 : 임시거처 제공, 피해 복구․내진 보강 지원 |

참고 2 주요 후속조치 발표 계획

| 시기 | 발표 내용 |

| ’18.上 | ㅇ 제2차 장기주거종합계획 수정안 ㅇ 신혼희망타운 등 신규 택지 지정안 ㅇ 사회임대주택 금융지원방안 |

| ’18.下 | ㅇ 비주택 거주자 주거지원방안 ㅇ 주거급여 지원금액 상향(기준임대료 상향) ㅇ 주거급여 지원대상 확대(부양의무자 기준 폐지) ㅇ 최저주거기준 개편방안 ㅇ 공공임대 대기자명부 개선방안 |

| ’19.上 | ㅇ 기금 대출 자산기준 도입방안 ㅇ 저소득 신혼부부 주거비 지원방안 |

| ’19.下 | ㅇ 공공임대 유형 통폐합 추진방안 ㅇ 노후 영구임대단지 재건축 추진방안 ㅇ 신혼희망타운 최초 착공 및 분양 계획 |

| ’20년 | ㅇ 주거급여 3개년(’21~’23) 기본계획 |

참고 3 핵심 Q&A

1. 주거복지 로드맵의 추진 배경 및 의의 ?

□ 청년 일자리 부족, 저출산․고령화, 양극화 등 구조적인 사회문제가 심화되고 있으나,

ㅇ 이러한 사회구조 변화에 대응하여 국민들이 학업과 생업에 전념할 수 있도록 뒷받침하는 생애단계별 맞춤형 주거지원은 미흡

□ 이에 따라, 새 정부는 이러한 저출산, 고령화 등 사회구조적 문제에 적극 대응하기 위해,

ㅇ『서민이 안심하고 사는 주거환경 조성(국정과제 46번)』, 『청년과 신혼부부 주거부담경감(국정과제 47)』을 핵심 국정과제로 선정

□ 이번 로드맵은「국정운영 5개년 계획」에서 제시된 주거복지 관련 국정과제를 흔들림 없이 추진하기 위해,

ㅇ 주거복지 정책방향을 제시하고, 세밀하고 구체적인 주거지원 실현방안을 마련한 것임

ㅇ 또한, 정책수혜자인 국민들의 주거계획 수립을 도울 정보제공 도우미로의 역할도 기대

- 정책 수요자가 주거계획을 세우고 주거복지 서비스를 이용하는 데 도움이 되도록 정부의 주거지원 프로그램 정보를 미리 제공

□ 이번 로드맵의 실현을 통해,

ㅇ 청년 취업 → 결혼 → 출산, 저소득 → 중산층 진입으로 이어질 수 있는 주거 사다리를 마련하여 세대간․계층 간 사회통합에 기여할 것으로 기대

2. 로드맵으로 계층별 수혜대상이 얼마나 늘어나는지?

□ 공공임대주택의 경우, 13~16년에는 연평균 10.8만호를 공급(준공) 했으나, 향후 5년간은 매년 13만호(준공)를 공급할 계획이며,

ㅇ 뉴스테이는 임대료와 입주자격 등의 규제를 강화한 공공지원주택으로 개편하여 매년 4만호(부지확보)를 공급할 계획(지난 정부 4.4만호)

* 초기임대료 시세 미만, 무주택자 우선공급 및 청년 등 정책배려계층 특별공급

□ 주거급여는 ’16년말에는 81만가구를 지원했으나, ’21년부터는 136만 가구에게 지급할 계획(+55만)

ㅇ 소득인정액 기준을 중위소득 43%에서 20년까지 45%로 확대하고, 부양의무자 기준을 폐지하여, 21년 이후 54.7만가구 추가지원

□ 주택도시기금 구입․전세자금 지원도 지난 정부 연평균 19.5만 가구보다 1.4만가구 확대하여 연평균 20.9만가구에게 지원하고,

ㅇ 신혼부부 전용 대출 도입 등을 통해 금리부담도 완화할 계획

< 지원실적 및 계획 비교 >

3. 청년에 대한 지원은 얼마나 늘어나는 것인지?

□ 임대주택의 경우 공급규모를 대폭 확대할 뿐 아니라, 청년이 원하는 셰어형․일자리 연계형 임대주택을 공급할 예정이며,

ㅇ 청년 우대형 청약통장 신설 등 금융지원을 강화

□ 임대주택의 경우 지난 정부에서는 청년을 위한 공공임대주택은 연평균 7천호를 공급(준공)했으나, 향후 5년간은 공적임대주택 연평균 5만실(공공임대 2.6만호 준공, 공공지원 2.4만실 확보)를 공급할 계획이고,

ㅇ 임대료를 절감할 수 있는 셰어하우스, 일자리와 연계된 소호형 주거클러스터, 산단형 주택 및 여성안심주택 등 다양한 형태로 도심내 교통이 편리한 곳과 수요가 많은 지역에 공급

ㅇ 아울러, 과거 행복주택은 입주대상을 대학생, 사회초년생, 신혼 부부로 한정하여 대학원생, 취업준비생, 알바생, 비정규직 근로자 등은 입주가 어려웠으나,

- 향후에는 직업 등에 관계없이 만 39세 이하이고, 일정 소득요건만 충족하면 누구나 입주할 수 있게 개선할 계획임

□ 금융지원의 경우, 29세(군 복무기간 가산 가능) 이하 연소득 3천만원 이하 근로자를 위한 『청년 우대형 청약통장』을 신설하여 최고 3.3%의 금리를 적용하고, 비과세․소득공제 혜택을 부여할 계획이며,

ㅇ 그간 기금 전세자금 대출을 받지 못했던 25세 이하 단독세대주에 대해서도 2천만원 한도로 대출을 허용할 계획이고,

- 월세자금은 한도를 월 30만원에서 40만원으로 확대할 계획

ㅇ 이를 통해 청년층의 기금 대출 수혜자가 연평균 4.2만 가구에서 5.3만 가구로 늘어날 것으로 보고 있음

4. 신혼부부에 대한 지원은 얼마나 늘어나는 것인지?

□ 혼인과 출산을 장려하여 저출산 고령화에 대응하기 위해 신혼 부부에 대한 지원을 획기적으로 확대하였음

□ 먼저, 공공임대주택은 지난 정부에서 연평균 1.8만호 지원하던 것을 연평균 4만호로 2배 이상 늘릴 계획이며,

□ 신혼부부가 부모 도움 없이 내집을 마련할 수 있도록 좋은 입지에 분양형 공공주택인 신혼희망타운도 연평균 1.4만호 공급할 계획

ㅇ 자산이 적은 신혼부부을 위해 맞춤형 금융프로그램을 결합하고, 육아에 도움이 되도록 육아 특화형 단지로 조성하고, 필요한 보육 서비스 등을 제공할 계획

□ 공공분양주택(15%→30%)과 민영주택(10%→20%)의 신혼부부 특별공급 비율도 현재보다 2배 늘리겠음

□ 또한 그간 임대주택이나 분양주택 공급시 신혼부부요건이 엄격해 혼인과 출산 장려 효과가 미흡했다는 점을 감안하여,

ㅇ 예비 신혼부부와 무자녀 신혼부부도 지원대상에 포함하고, 신혼부부로 인정되는 혼인기간도 5년에서 7년으로 확대할 예정임

□ 금융지원의 경우, 신혼부부 전용 대출을 도입하여 지원대상을 연평균 2.8만가구에서 4.3만가구로 확대하고, 금리 부담도 대폭 경감할 계획

□ 아울러 신혼부부 수혜대상이 더 확대되어야 한다는 의견에 대해서는,

ㅇ 현재로서는 한정된 공공주택 공급물량, 기금 재원 등을 소득이 적은 신혼부부에게 우선하여 집중 지원하는 것이 바람직하다고 보나,

ㅇ 앞으로 소득통계 조사, 공공주택 공급물량 추이, 기금 재원 등을 고려하여 소득기준을 상향조정하는 방안을 면밀히 검토해 나갈 예정

5. 고령가구에 대한 지원은 얼마나 늘어나는 것인지?

□ 어르신 맞춤형으로, 무장애 설계 등을 적용한 공공임대주택을 연 1만호 공급(지난 정부 연 3천호)하고, 이중 일부는 복지서비스를 연계하여 제공할 계획이며,

ㅇ 홀몸 어르신이 거주하는 주택에는 ‘안심센서’를 설치하여 건강 이상을 조기에 발견할 수 있도록 하겠음

□ 아울러 고령가구는 자가점유율(73.4%)은 높지만, 소득 수준이 낮다는 점을 고려하여,

ㅇ 보유주택을 LH, 주금공 등에 매각하고, 공공임대주택에 입주하면 주택 매각대금을 분할지급하는 연금형 매입임대를 도입하고,

* LH 등은 매입한 주택을 리모델링․재건축하여 세대수를 늘린 후 청년․신혼 부부 등에게 공공임대주택으로 공급

ㅇ 자가 점유가구가 안전바 설치, 단차 제거 등 편의시설을 확충할 수 있도록 수선유지급여를 50만원 확대할 예정

* 현재 LH가 시설조사를 통해 경보수(3년마다 350만원), 중보수(5년마다 650만원), 대보수(7년마다 950만원) 지원

□ 또한 고령자에 대해 지원하고 있는 버팀목전세대출 금리 우대*나, LH․SH 임대주택 입주시 계약금 대출 지원**도 강화해 나가겠음

* 고령자 및 노인부양가구에 대해 현행 버팀목 대출 금리 우대 0.2%p

** 일반적으로 전세대출은 전세계약 체결 후 계약금을 자기자금으로 납부하고 대출을 실행하지만, 고령자에 대해서는 계약금부터 대출 허용 중

6. 저소득․취약가구에 대한 지원은 어떤 것들이 있는지?

□ 청년, 신혼부부, 고령가구 등에 공급되는 공적임대주택 외에, 무주택 서민을 위한 공적 임대주택을 총 41만호 공급

□ 주거급여는 ’16년 81.1만가구에서 ’21년 이후에는 135.8만 가구로 지원대상을 확대할 계획이며, 지원금액도 지속적으로 상향 추진

(’16년 평균 지원금액 11.2만원 → ’18년 12.2만원)

□ 아울러 긴급지원주택을 도입하여 파산 등 불의의 상황으로 거리로 내몰릴 상황에 몰린 취약계층에게 임시거처를 제공하고,

ㅇ 노숙인 등 비주택거주자와 범죄피해자에 대해서는 LH 임대주택과 NGO의 복지서비스를 연계하는 주거지원 사업(보증금 50만원 수준)을 확대하여 자활을 지원할 계획

ㅇ 아동이 있는 빈곤가구에 대해서는 저렴한 공공임대 우선공급, 주택도시기금 전세자금 대출 금리 인하(0.2%p), 비영리 재단 등을 통한 소액 주거비 대출 등의 지원을 확대하고,

- 보호대상 아동에 대해서는 전세임대주택을 무상으로 제공*하고, 지자체의 복지서비스도 함께 제공하여 자립을 도울 예정

* 보호기간동안은 무상지원, 자립지원기간(보호종결 후 5년)간 50%로 임대

ㅇ 또한 사회적응이 어려운 취약계층이 가족과 같은 환경에서 함께 거주할 수 있도록 지원하는 그룹홈 사업도 활성화하고,

- 일정요건을 갖춘 그룸홈 거주자에게 주거급여를 지급하는 방안도 검토해 나가겠음